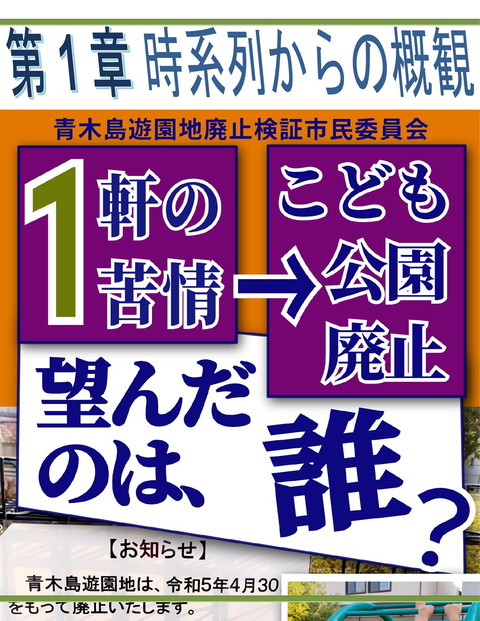

青木島遊園地廃止・市民検証報告書 第5章「案」「1軒の苦情→こども公園廃止 望んだのは、誰?」--検証: 信州・長野県 小さな遊園地の大きな問い 青木島遊園地廃止検証市民委員会

600 Views

July 28, 25

スライド概要

この検証報告書へのご意見をお願いします。

報告書に反映させて、長野市に提出する予定です。

2025.08.08.締め切り

こちらまで↓

https://bit.ly/aokijimagorm

青木島遊園地廃止検証市民委員会

1軒の苦情への対応を誤り、青木島遊園地を廃止してしまった長野市の姿勢は、全国的に社会問題として報道されました。これを受けて市は、「事務処理の在り方検討委員会」という組織を作り、外部の専門家も招いて、市の対応に問題がなかったかを検証しました。

しかし、この報告書で考えたいのは、「そもそも、その『検証』は本当に信頼できるのでしょうか?」という、もっと根本的な疑問です。

地方自治体で何か問題が起きたとき、「第三者委員会」が作られることがあります。これは、身内ではない「公平な審判」に判断を任せることで、市民からの信頼を取り戻そうとする仕組みです。この審判が正しく機能するかどうかは、次の3つにかかっています。

①誰が委員に選ばれるか

②どのような体制で調べるか

③どこまで深く調べるか

この報告書では、公開された市の公文書や専門家の指針などを基に、市の検証体制が市民から見て信頼できるものであったのかを、多角的に検証していきます。

5.1 廃止決定は、やっぱり「ない」

青木島遊園地廃止問題で、「遊園地を廃止する」という決定が、最も重大な検証対象であることは、明らかです。しかし、市の手続も検証も、期待したレベルより随分低いことに、本委員会は驚きました。

市の検証報告書の中でさえ、廃止決定について次のような矛盾があります。

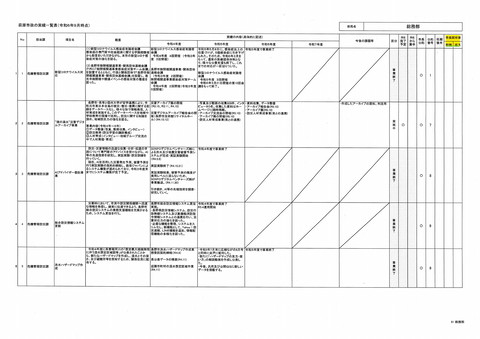

◆外部委員会検証報告書:「令和4年1月19日」課長決裁により当該遊園地の廃止を決定した。

◆市検証報告書:「令和4年2月上旬」 遊園地廃止の方針を決定

1月にまず「廃止を決定」し、続いて2月に「廃止の方針を決定」したとは、どういう意味でしょう。なぜ遊園地廃止という客観的事実について、外部委員と、市が、異なる見解を持っているのでしょう。本委員会は、これら2つの「決定」が、それぞれどのような意味を持つものなのかを考察しました。

1月19日の「決定」については、これまでの章で述べたとおり、市は青木島区区長会からの廃止届け提出を「報告」する文書を作成しています。(市は「要望書」と強弁しますが、ここでは触れません。)

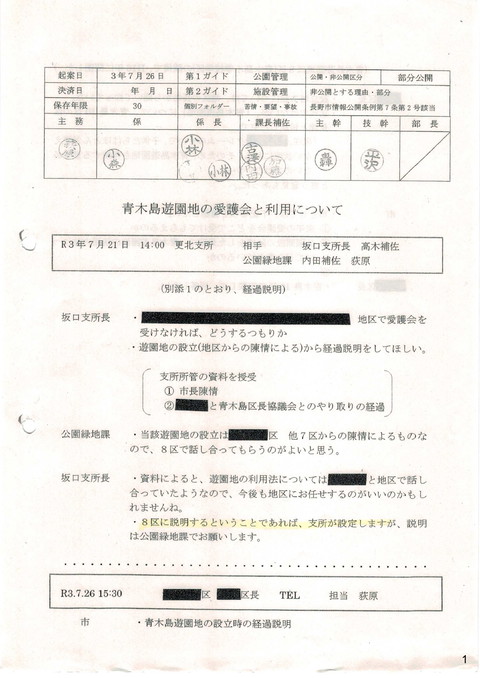

既に述べたとおり、市は1月19日に青木島区区長会からの廃止届け(市は「要望書」と強弁)提出について「報告」文書を作成しています。市が外部委員会に提出した資料「青木島遊園地の廃止に至る事務の検証(公園緑地課)本件遊園地の設置から廃止までの経緯」には、「青木島遊園地廃止要望書」についての記載があり、備考欄には「廃止決定の起案」と書かれています。外部委員会検証報告書はこれを元に1月19日廃止決定したと認定しているようですが、しかしこれはあくまでも報告であって、廃止の決定になりえないことは既に本委員会が論証済みです。つまり、この「報告」文書を「廃止決定」と認定して青木島遊園地の廃止に至る事務の検証(公園緑地課)

本件遊園地の設置から廃止までの経緯

しまった外部委員会の判断もまた、誤りであると言わざるを得ません。

それでは、廃止決定は2月上旬に行われたとみるべきなのでしょうか。それも違うと、本委員会は認定します。その理由を以下に述べます。

◆決裁文書がない

「またか」と市民のみなさんは思うかもしれませんが、2月上旬「廃止方針決定」には、裏付けとなる決裁文書が残されていません。

資料「青木島遊園地の廃止に至る事務の検証...」によれば、該当する「資料№」と「資料名」の欄には何も書き込まれていません。つまり、市は外部委員会に対し決定の根拠を公文書の形で示せていないということです。

2月上旬「方針決定」は、その根拠を「これまでも合意解約書の取り交わしをもって遊園地を廃止してきた」という前例に求めています。「合意解約書」とは、市と地権者間が、既に取り交わしてある借地契約について、期限の前に解約することに合意する趣旨の文書です。しかし、これは論理が逆転しています。地権者との契約解除は、市が「遊園地を廃止する」と決めた後に行われるべき手続きです。廃止決定の前に契約解除の話を進めるのは、手続きの順番として根本的に間違っています。

◆具体的な日付が明らかでない

令和4年2月上旬に遊園地廃止決定を行ったとの市の主張は、その日付を詳らかにできていないことから、その手続きが実際に行われたかについて、疑う余地があります。合意解約書には「令和4年2月16日」付けで市が地権者に借地の返還を申し入れた旨が書かれています。市が、この日付を廃止決定の日としないのは、さすがにこれが廃止決定の根拠であると主張することにためらいがあったからでしょう。廃止決定は、合意解約の日付以前としてつじつまを合わせるために、2月上旬ぐらいが適当だという程度のお話に見えます。

以上を総合的に判断して、遊園地廃止決定が令和4年2月上旬に行われたとの説は、文書の裏付けがないことから、市が創作した一種のフィクションであり、外部委員にそう理解してほしいとの一種の願望であると、本委員会は認定します。

既に述べたように、市は、本事案の発覚の初めから、令和4年1月19日廃止届報告文書を廃止決定であるとは、見なしていないようです。だから、裏付けとなる文書がなくても2月上旬説を採るより他に道がなかったのではないでしょうか。

外部委員会は、さすがに文書がない決定はありえないことから、無理にでも1月19日と認定するしかなかったのではないでしょうか。

そうだとすれば、その苦悩には同情しますが、遊園地廃止の決裁手続きは正しく行われたのかという重要な問題について、その不備を指摘できなかった外部委員会は、自らの使命を何と考えているのでしょうか。「廃止届の報告」を「廃止要望を元にした廃止の起案文」と曲げて認定したことを、本委員会は批判します。

「市の一つの施設を廃止するという判断を課長決裁で行うことが適切なのか」という、決裁をした人の地位の高さの問題に議論をすり替えてしまった検証委員会の責任は重大であると、本委員会は指摘しておきます。

しっかりと市民に経過を記録文書で説明できない市の仕事ぶりは、遊園地廃止決定そのものの重大性を軽んじてきた証と言わなければなりません。廃止決定がないまま原形復旧工事を実施し、こどもの権利侵害を強行した長野市行政の違法性を、本委員会は再びここで指摘します。最大限の言葉で住民からの批判があったとしても、長野市は甘んじて受けるしかないでしょう。

5.2 危うい委員人事-問われる中立性

第三者調査委員会の委員(略)は,予断と偏見を排することができる者であり,かつ,利害関係を有しない者でなければならない

これは、日本弁護士連合会が公表した「地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針について」(以下、日弁連指針)に掲げられた一節です。委員は「利害関係を有しない者でなければならない」と厳しく定められています。第三者委員会が信頼されるための絶対条件は、委員が市役所から完全に独立していて、中立であることです。

今回、長野市が選んだ外部委員3人のうち2人は、全国市長会の顧問弁護士と、長野県市長会の事務局長でした。長野市は市長会の活動を支える、事実上のスポンサーの一つです。実際に令和5年度だけでも、市は全国市長会に1,286,000円、長野県市長会に3,288,000円もの負担金を支出しています。

日弁連指針が例示する「利害関係」には、市が負担金を支出している団体等、直ちに該当するものは挙げられていません。しかし、指針に示されているのはあくまで「例示」であり、委員の利害関係については個別のケースごとに実態的な検討が必要です。指針が重視しているのは、実質的な独立性と中立性が確保されているか、そして市民から信頼されるか、という点です。

現在の全国市長会は昭和22年に、長野県市長会は昭和33年に、それぞれ発足しました。歴代長野市長は、数十年の間、恒常的に安からぬ資金を全国・県市長会に提供し続け、メンバーとして浅からぬ関係を築いてきました。そのような組織の関係者が、心の片隅にでも、市長を不祥事から助けようと思わないものでしょうか。日弁連指針の趣旨から見ると、利益相反の疑いを招きかねない、危うい人選だったと言わざるを得ません。

5.3. 市民に背を向ける長野市-検証の構造

委員の選び方に加え、検証体制そのものの「設計」にも、独立性を損なう重大な欠陥がありました。市の要綱によると、この検証は「市職員による内部委員会」と「外部委員」の二層構造で成り立っています。副市長をトップとする幹部級職員で構成される「庁内検討委員会」は、「外部委員」に対し、「検討した内容の調査又は意見を求めることができる」と定められています。まさに検証されるべき市役所の幹部たちが、主導権を握っていたのです。外部委員は、独立した調査機関ではなく、庁内委員会の「下請け」に近い立場に過ぎません。これでは真の第三者性は望めません。日弁連指針が示す「第三者委員会」の理念とは全く異なるものです。

当然の結果として、市民が最も知りたかった核心には触れない調査方針となってしまいました。それは、「子どもたちの公園をなくしたことは、正しかったのですか、それとも間違っていたのですか?」との問いには答えさせないというものです。

日弁連指針では、調査の範囲は市の意向に縛られず、委員自身が必要と考える事柄について広く調査すべきであり、「調査の範囲を狭め、必要な調査を怠るようなことがあってはならない」と明確に定めています。市の検証では、市幹部たちが、「市長判断」などの政策的な判断については「必要な範囲での検討に留める」とあらかじめ宣言し、「聖域」を設けてしまいました。外部委員会は、この制約の中で活動せざるを得ず、結果として市民が求めた核心部分への調査を避けた検証に終わりました。

これは、市民感情との間に大きな溝を生む対応です。子どもたちや保護者にとって、問題の本質は手続きの不備というよりも、「慣れ親しんだ大切な遊び場を長野市が一方的に廃止した」というショッキングな事実です。市民が求めていたのは、ルールブックの解説ではなく、その遊園地の喪失感に対する市からの誠実な答えです。それに応えなかった今回の検証は、皮肉なことに、行政に対する市民の不信感をかえって深める結果になったのではないでしょうか。本委員会は市と市民の間の分断が広がることについて、懸念を強めています。

長野県で民間団体である長野県石油商業組合が設置した第三者委員会の事例と比較すると、より一層明らかになります。

県内のガソリンスタンドで価格カルテルの疑いが報じられたこの問題では、2025年6月に第三者委員会の報告書が提出されました。この委員会は、長野市の検証とはあらゆる点で対照的でした。

石商組合の事例は、第三者委員会が本来果たすべき役割を真摯に実践したことを示しています。それに比べると、長野市の検証がいかに市民の期待からかけ離れたものであったかは、明白です。

長野県石油商業組合(石商組合)の事例

比較

項目 長野市(青木島遊園地)の

外部委員会 石商組合の第三者委員会

委員の独立性 市長会(市から負担金を受け取る利害関係組織)の関係者が委員に含まれ、独立性に疑義 利害関係のない弁護士のみで構成され、独立性を確保

検証

体制 市職員の「庁内委員会」が主導し、外部委員はその意見を求められるという「二層構造」で、市の管理下 外部の弁護士だけで構成される独立した委員会が調査の主体であり、組合は調査される側

調査

範囲 「市長判断」という核心部分を「聖域」として調査対象から事実上外した。 価格カルテルという最も核心的な違法行為の疑いについて、正面から調査した。

検証

報告 手続き上の改善提言に留まり、「廃止判断が正しかったか」という結論の是非には踏み込まなかった。 独占禁止法違反の可能性を明確に認定し、組織の違法行為に踏み込んで判断した。

◆徹夜必至につき閲覧注意の「〇見え通信」https://linktr.ee/koizumikazuma◆長野市議4期◆自称スーパー無所属◆情報公開徹底◆市民第一主義◆主著「長野県庁の『不都合な真実』」は平安堂ランク最高2位◆元長野県庁職員◆大北森林組合事件で住民監査請求成功◆一軒の苦情で!? 青木島遊園地廃止に大反対◆URLまとめhttps://bit.ly/m/kazuma◆以前使っていた資料公開サイトhttps://www.slideshare.net/kazumakoizumi1/documents

関連スライド

各ページのテキスト

第 5 章 期待外れの検証

第 5 章 期待外れの検証 長野市の「検証」は本当に信頼できるのでしょうか? 1 軒の苦情への対応を誤り、青木島遊園地を廃止してしまった市の 姿勢は、全国からの批判にさらされます。これを受けて市は、検証機 関として「事務処理の在り方検討委員会」を設け、外部の専門家も招 いて、市の対応に問題がなかったかを検証しました。 一般に検証が正しく機能するかどうかは、次の 3 つにかかってい ると、本委員会は考えています。 ①誰が委員に選ばれるか ②どのような体制で調べるか ③どこまで深く調べるか この章では、公開された市の公文書や専門家の指針などを基に、市 の検証体制が市民から見て信頼できるものであったのか、また検証 機関として十分に市民の期待に応えたのかについて、多角的に検証 していきます。

5.1 廃止決定の虚構性 「遊園地を廃止する」という市の意思決定が、青木島遊園地廃止問 題で最も重大な検証対象の一つであるのは、明らかです。しかし、そ の重要な手続でさえ、外部委員会と長野市では、見解が食い違うとい う、驚くべき結果を示しています。 ◆外部委員会検証報告書: 「令和 4 年 1 月 19 日」 遊園地の廃止を決定した ◆市検証報告書: 「令和 4 年 2 月」 遊園地廃止の方針を決定 外部委員会は 1 月 19 日、長野市は 2 月と、廃止決定の時期で見解 が割れています。 しかも、これらは両方とも間違っています。市は、遊園地の廃止決 定手続きを行っていないのです。 これまでの章で述べたとおり、1 月 19 日、市は青木島区区長会か らの廃止届け提出を「報告」する文書を作成しています。あくまでも 報告であって、廃止の決定になりえないことも、そこで論証済みです。 この「報告」文書を「廃止決定」と認定してしまった外部委員会の判 断もまた、誤りです。 では市が主張する廃止決定 2 月説を見てみましょう。 ◆決裁文書がない 実は 2 月説には、裏付けとなる文書がありません。 外部委員会に提出された資料「青木島遊園地の廃止に至る事務の 検証(公園緑地課)本件遊園地の設置から廃止までの経緯」を見ると、 2 月説に該当する「資料№」と「資料名」の欄には何も書き込まれて いません。つまり、市は決定の事実を文書で示せないのです。 2 月説は、その根拠を「合意解約書の取り交わしをもって遊園地を 廃止してきた」という前例に求めています。 「合意解約書」とは、市

青木島遊園地の廃止に至る事務の検証(公園緑地課) 本件遊園地の設置から廃止までの経緯 外部委員会あてに提出した長野市作成資料 (公開された公文書から抜粋して青木島遊園 地廃止検証市民委員会が作成)

と地権者が、既に取り交わしてある借地契約について、期限の前に解 約することに合意する趣旨の文書です。廃止決定は、その前に、市が 済ませていなければならない、別の手続きです。 ◆具体的な日付が明らかでない 2 月説は、その日付を詳らかにできていません。合意解約書には「令 和 4 年 2 月 16 日」付けで市が地権者に借地の返還を申し入れた旨 が書かれています。市が、この日付を廃止決定の日としないのは、さ すがに解約の申し入れが廃止決定の根拠であるとは主張できなかっ たからでしょう。廃止決定は、合意解約の日付以前だから、2 月上旬 ぐらいだろうという程度のつじつまを合わせとしか考えられません。 以上を総合的に判断して、遊園地廃止決定が令和 4 年 2 月に行わ れたとの説は、文書の裏付けがないことから、市が創作した一種のフ ィクションであり、外部委員にそう理解してほしいとの一種の願望 であると、本委員会は認定します。 外部委員会は、さすがに文書がない決定はありえないことから、無 理にでも 1 月 19 日と認定するしかなかったのではないでしょうか。 そうだとすれば、その苦悩には同情しますが、遊園地廃止の決裁手 続きは正しく行われたのかという重要な問題について、その不備を 指摘できなかった外部委員会は、自らの使命を果たせていません。 「廃止届の報告」を廃止の決定と曲げて認定したことは、外部委員会 の限界があらわれたものとして、本委員会は批判します。 しっかりと市民に経過を記録文書で説明できない市の混乱ぶりは、 遊園地廃止決定を軽んじてきた証と言わなければなりません。廃止 決定がないまま原形復旧工事を実施し、こどもの権利侵害を強行し た長野市行政の違法性を、本委員会は再びここで指摘します。最大限 の言葉で住民からの批判があったとしても、長野市は甘んじて受け るしかないでしょう。

青木島遊園地敷地の賃貸借契約に関する合意解約確認書 令和 5 年 3 月 29 日締結

青木島遊園地廃止手続きについて 長野市・外部委員会 見解不一致の整理 青木島遊園地廃止検証市民委員会 作成

5.2 危うい委員人事-問われる中立性 第三者調査委員会の委員(略)は,予断と偏見を排すること ができる者であり,かつ,利害関係を有しない者でなければ ならない これは、日本弁護士連合会が公表した「地方公共団体における第三 者調査委員会調査等指針について」 (以下、日弁連指針)に掲げられ た一節です。委員は「利害関係を有しない者でなければならない」と 厳しく定められています。第三者委員会が信頼されるための絶対条 件は、委員が市役所から完全に独立していて、中立であることです。 今回、長野市が選んだ外部委員 3 人のうち 2 人は、全国市長会の 顧問弁護士と、長野県市長会の事務局長でした。長野市は市長会の活 動を支える、事実上のスポンサーの一つです。実際に令和 5 年度だ けでも、市は全国市長会に 1,286,000 円、長野県市長会に 3,288,000 円もの負担金を支出しています。 日弁連指針が例示する「利害関係」には、市が負担金を支出してい る団体等、直ちに該当するものは挙げられていません。しかし、指針 に示されているのはあくまで「例示」であり、委員の利害関係につい ては個別のケースごとに実態的な検討が必要です。指針が重視して いるのは、実質的な独立性と中立性が確保されているか、そして市民 から信頼されるか、という点です。 現在の全国市長会は昭和 22 年に、長野県市長会は昭和 33 年に、 それぞれ発足しました。歴代長野市長は、数十年の間、恒常的に安か らぬ資金を全国・県市長会に提供し続け、メンバーとして浅からぬ関 係を築いてきました。そのような組織の関係者が、心の片隅にでも、 市長を不祥事から助けようと思わないものでしょうか。日弁連指針 の趣旨から見ると、利益相反の疑いを招きかねない、危うい人選だっ たと言わざるを得ません。

5.3. 二層構造-検証の限界 委員の選び方に加え、検証体制そのものの「設計」にも、独立性を 損なう重大な欠陥がありました。市の要綱によると、この検証は「市 職員による内部委員会」と「外部委員」の二層構造で成り立っていま す。副市長をトップとする幹部級職員で構成される「庁内検討委員会」 は、 「外部委員」に対し、 「検討した内容の調査又は意見を求めること ができる」と定められています。まさに検証されるべき市役所の幹部 たちが、主導権を握っていたのです。外部委員は、独立した調査機関 ではなく、庁内委員会の「下請け」に近い立場に過ぎません。これで は真の第三者性は望めません。日弁連指針が示す「第三者委員会」の 理念とは全く異なるものです。 当然の結果として、市民が最も知りたかった核心には触れない調 査方針となってしまいました。それは、 「子どもたちの公園をなくし たことは、正しかったのですか、それとも間違っていたのですか?」 との問いには答えさせないというものです。 日弁連指針では、調査の範囲は市の意向に縛られず、委員自身が必 要と考える事柄について広く調査すべきであり、 「調査の範囲を狭め、 必要な調査を怠るようなことがあってはならない」と明確に定めて います。市の検証では、市幹部たちが、 「市長判断」などの政策的な 判断については「必要な範囲での検討に留める」とあらかじめ宣言し、 「聖域」を設けてしまいました。外部委員会は、この制約の中で活動 せざるを得ず、結果として市民が求めた核心部分への調査を避けた 検証に終わりました。 これは、市民感情との間に大きな溝を生む対応です。子どもたちや 保護者にとって、問題の本質は手続きの不備というよりも、 「慣れ親 しんだ大切な遊び場を長野市が一方的に廃止した」というショッキ ングな事実です。市民が求めていたのは、ルールブックの解説ではな く、その遊園地の喪失感に対する市からの誠実な答えです。それに応 えなかった今回の検証は、皮肉なことに、行政に対する市民の不信感 をかえって深める結果になったのではないでしょうか。本委員会は 市と市民の間の分断が広がることについて、懸念を強めています。

長野県で民間団体である長野県石油商業組合が設置した第三者委 員会の事例と比較すると、より一層明らかになります。 県内のガソリンスタンドで価格カルテルの疑いが報じられたこの 問題では、2025 年 6 月に第三者委員会の報告書が提出されました。 この委員会は、長野市の検証とはあらゆる点で対照的でした。 石商組合の事例は、第三者委員会が本来果たすべき役割を真摯に 実践したことを示しています。それに比べると、長野市の検証がいか に市民の期待からかけ離れたものであったかは、明白です。 長野県石油商業組合(石商組合)の事例 青木島遊園地廃止検証市民委員会 作成 比較 項目 長野市(青木島遊園地)の 外部委員会 石商組合の第三者委員会 市長会(市から負担金を受け 委員の 取る利害関係組織)の関係者 利害関係のない弁護士のみ 独立性 が委員に含まれ、独立性に疑 で構成され、独立性を確保 義 検証 体制 市職員の「庁内委員会」が主導 外部の弁護士だけで構成さ し、外部委員はその意見を求 れる独立した委員会が調査 められるという「二層構造」 の主体であり、組合は調査さ で、市の管理下 れる側 調査 範囲 「市長判断」という核心部分 価格カルテルという最も核 を「聖域」として調査対象から 心的な違法行為の疑いにつ 事実上外した。 いて、正面から調査した。 検証 報告 手続き上の改善提言に留ま 独占禁止法違反の可能性を り、「廃止判断が正しかった 明確に認定し、組織の違法行 か」という結論の是非には踏 為に踏み込んで判断した。 み込まなかった。