「長野〇見え通信」第18号2025.08.(2ページ建) ◆旧松代駅舎解体問題「地元了解」の真相◆遊園地廃止の教訓は?◆政治倫理審査会◆管理者選定を一転非公募 ながのこども館◆無料化検討→一転値上げ こども館 議論の経過

245 Views

August 27, 25

スライド概要

旧松代駅舎解体問題「地元了解」の真相—

築百年を超える旧松代駅舎。道路建設に伴い、市の解体方針が報道により浮上したところ、市民から保存を求める声と、市の道路建設を求める声が、それぞれ上がっています。地域住民による、保存の署名運動も展開され ました。市は「地元からの要望」と説明しますが、市と住民との間に認識のズレがあるようです。一体、何があったのでしょうか。小泉一真市議が、問題を解きほぐす質問を試みました。

なぜ? 保存→撤去了解

旧松代駅前は、鉄道が廃止され、代替バスが走るようになると、バスの複数台停車により見通しが悪いとして、安全確保が地元の課題として認識されるようになった。歩行者が安全に通行できる駅前交差点とする道路建設事業推進のためには、駅舎解体もやむをえないと、松代地区の自治組織は合意していた。

松代地区住民自治協議会は、当初から解体を望んでいたわけではなかった。小泉一真市議が6月定例会で配布した地元地区が作成した資料には、「旧松代駅舎の保存、活用したい」との要望がかつてあったことが記録されている。

なぜ、保存要望を自治協が主張できなくなったのか―経緯に、市議が斬り込んだ。

解かれなかった誤信

市議は、市へのヒアリングでは、松代駅舎に文化的な価値はない旨の発言があり、松代地区の役員からも、市から同様の発言があったと聞いているとした上で、市に「文化財として無価値であるとの認識の根拠」を質問。これに観光文化部長は「築百年を超える近代交通の歴史を伝える貴重な建物」と答弁。

また、「松代駅舎を残したければ、地元でそのコストを負担すべきであると、市から言われた」と、地元役員からの聞き取りを示しながら、その事実確認を求めた。これに企画政策部長は、喫茶店経営など、今の「バスの待合とは異なる用途で利用する場合には…地元での負担をお願いしたいという趣旨」と答弁。

議会で正面切っての質問に対し、市は駅舎の価値は貴重、地域にコスト負担を求める場合は限定的と答えたわけで、松代地区の認識との違いが浮き彫りになった。

今年4月、殿町地区で開催された事業説明会で、地元が用意した資料には「文化財価値なし・経費負担はどうするか」との、市の見解が記述されており、しかもその場には市の職員もいた。

「この記述について、市から特段の補足や訂正を求める発言はなかったと聞くが」との市議の質問に、市は明確な答弁を返せなかった。このような地域の「誤信」について、市はそれを「是認したということではないか」と市議は問題の核心を指摘。

保存と安全の両立を― 市長に求める

松代駅舎について「価値とコスト負担についての理解に市と地元に乖離があるように見える」、「駅舎保存と交通安全が両立できるプランを市の責任において考えるべきでは」と、市議は市長に提案。 しかし、荻原市長の答弁は「今後も地域の方と丁寧な議論を重ねて検討してまいりたい」という従来と大きな違いはないものだった。

地域が納得できる解決策にむけ調整力を示すことが、市に求められている。

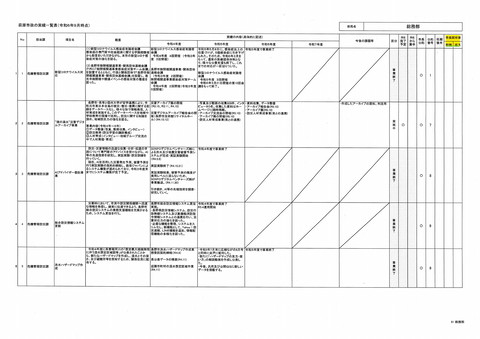

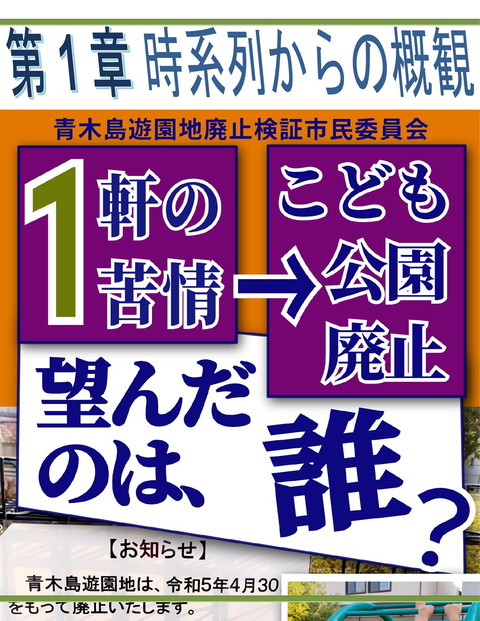

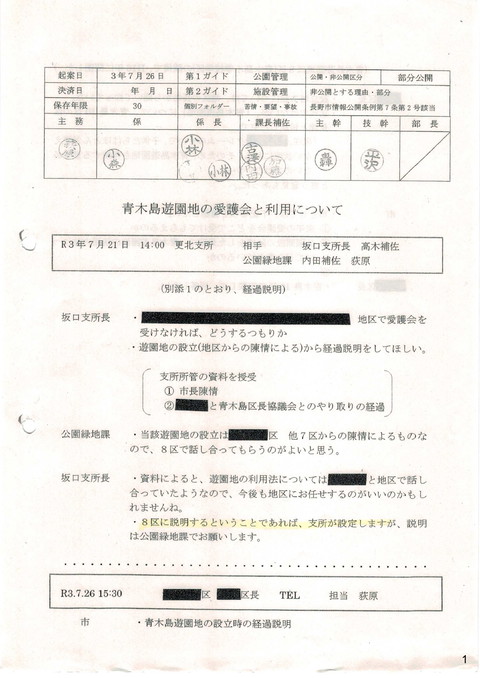

遊園地廃止検証、破綻?

青木島遊園地の廃止を巡り、批判を受けた長野市は、再発防止のため「検証報告書」をまとめました。その核心は、市の意思決定の透明性を高め、説明責任を果たすというものです。一方、松代駅の解体論議ではその教訓が活かされたのかと、小泉一真市議は議会で疑問を投げかけています。

市の検証報告書では、施設廃止について「事務手続のルールや手順を作成」し 、「市民と行政で必要な情報の共有を進める」としていた。しかし、6月議会で小泉一真市議が、旧松代駅舎という市の施設廃止にあたり、このルールが整備されたかを質したところ、市の企画政策部長は「(地元と協議済みなので)規定は整備しない」と明言し、市議を驚かせた。

検証報告書では「住民への合理的な説明等により説明責任を果たす」とある。しかし市議が議場で配布した市の内部資料によれば「駅舎等撤去について、行政ではなく地元検討委員会より説明する必要がある」等と、説明責任を地元の自治組織に委ねる方針が示されていた。市は、地域から経緯等を補足してもらうのが「住民理解を深める上で大切ではないかという趣旨」と釈明した。

小泉市議は質問の中で、「青木島遊園地廃止検証の報告書が早速破綻している」と、懸念を表明した。

政治倫理審査会

長野市議会は、現在、政治倫理審査会を設置し、政治倫理条例違反の有無についての審査を行っており、小泉一真市議は、政倫審委員(副会長)として参加しています。問題となっているのは、会派・新友会全17名の議員が、政務活動費から交通費名目で、現金一律3千円を、新友会が主催した「研修会」に参加した市民に交付していた行為です。実際に要した交通費が3千円に満たない場合でも、差額の戻し入れ等による精算を行わなかったことが、公職選挙法が禁じる寄付行為にあたるのではないかと、中日新聞等の報道が指摘しています。

被審査議員が

審査延期申し入れ

今年7月の審査会で、小泉一真委員の被審査議員の審査会への対応についても、記録として留めるよう提案。8月の審査会では、次のような文言が、「協議概要(案)」に追加された。

「次回の審査会に出席を求めることを決定した被審査議員3名に対し(令和6年)10月22日の都合を確認したところ、「3人だけでは決められないので、新友会の中で相談して返答する」旨の回答があった。この日、さらに同3名から「当該日程では出席できないため日程を30日に繰り延べる」旨の通告があったため、副会長がその理由の聴取に出向いたが、各被審査議員から明確な理由は示されなかった。」

審査会には資料として、「3名には政治倫理条例により、審査会に協力する義務があるにも関わらず、不詳の理由により出席を遅延させるような事態があっては、当該協力義務の履行について審査会に不利な心証を与えかねないため、会長の決裁を得たうえで」小泉副会長が聴き取り調査を行ったとする記録が配布されている。

なお、この調査が「ハラスメント」に当たるとの主張が一部議員にあり、小泉一真市議への「調査」が行われたが、ハラスメントに相当するとまでの認定には至っていない。

管理者選定を一転非公募 市長の文書決裁なし ながのこども館

長野市の重要施策である「ながのこども館」の指定管理者選定が、市長の決裁文書がないまま「公募」から「非公募」へ一転していたことから、市の意思決定の透明性について、6月市議会で議論となりました。市は、この方針転換が「部長会議の了承」によって行われたとしています。

公募から非公募へ一転

「ながのこども館(城山公園屋内遊戯施設)」の指定管理者選定に関する方針は、4ヶ月弱で変更された。

令和5年10月31日、 市は部長会議で、同施設の指定管理者を公募により選定する方針を決定していた。

しかし令和5年12月20日、市は方針を転換し、 指定管理者選定委員会に対し、非公募とする方針を伝達。資料では非公募選定の相手方として、市が出資する長野市開発公社を主とした団体を想定すると記載されている。

令和6年2月20日、 部長会議で、公募から非公募へ見直す方針が承認された。

小泉一真市議は、この方針転換に関する市長の決裁文書を求めた情報公開請求に対し、市が公式に文書が存在しないと決定したと指摘。市はその理由について「公募又は非公募の決定は、部長会議の了承をもって決定しているため、当該文書は作成していない」としている。

規則上は「協議」

運用上は… 部長会議

市役所における「部長会議」の位置づけについても、市議は質問。

長野市庁議規程では、部長会議の役割を「次に掲げる事項を協議する」と定めており、「決定する」との文言はない。この点について、市の企画政策部長は部長会議について「市政全般についてその基本方針、重要施策等を協議する場。合議制の機関ではない」と答弁で強調した。

一方で、市は令和6年4月、部長会議を「機関決定の場」と新たに位置づけ、「効率化を図る」としている。

問われる文書主義

市は規定整備検討へ

続けて、市の統治の健全性について小泉一真市議は質問。

市議からの「指定管理者を公募、非公募とすることについては、市長の権限か」との質問に対し、荻原健司市長は市条例に基づいて「私の権限で決定している」としつつ、「決裁文書はない」と文書の不存在を認めた。

市の行政運営における文書主義のあり方を問う市議に、総務部長は国や県が文書に関する規定を設けていることに言及し、「先進自治体の整備状況、運用状 況も確認して、今の規定の整備について検討していく」と、今後の課題であるとの認識を示した。

無料化検討→一転値上げ こども館 議論の経過

これまでも「ながのこども館」を巡っては、小泉一真市議が議会で問題提起を繰り返している。

特に指定管理者選定案と、こども館運営経費を計上した補正予算案が同時に提出された昨年6月市議会では、非公開の選定過程や、旧施設と比べて増額された指定管理料等について集中的に発言した。 非公開の選定委員会

非公募への方針転換の妥当性を審議した「指定管理者選定委員会」は非公開で行われた。総務部長は「企業情報等があるので、非公開」と主張。これに対して市議は、「市審議会等の会議公開指針」では、「非公開であっても審議内容を明らかにするよう努める」、「最終結果については審議会等の長の会見を行う」と定められているとして、指針が遵守されていないと反論した。

管理料 二・七倍

ながのこども館管理運営費として計上された約八千七百万円の補正予算案と関連して、小泉一真市議は、民間O社が管理していた旧少年科学センター時代の指定管理料が、令和元年度から3年度の間で平均三千二百万円弱の水準であったと指摘。新型コロナ以前の時期も決算額はこの水準に収まっていた。補正予算額は、この二・七倍、約五千五百万円増となっている点を疑問視。市側は職員体制の倍増などを理由に挙げて説明した。

無料化検討→ 一転、値上げへ

市議は、非公募で指定管理者を選定したたことは、市の退職者が理事長を務める市開発公社の「利権拡大」ではないかと討論で問題視。令和2年12月定例会では、当時、市は旧施設を改修した後は無料化を検討していると発言したのに、現職市長の下で値上げの方針が示されたと指摘した。

一方、新友会H市議は、市開発公社は善光寺びんずる市に毎月出展しているなどとして、指定管理者としての指定は適正であると討論した。

【指定管理者制度】

地方公共団体の「公の施設」の管理運営を、民間事業者や法人等に委ねる制度。民間のノウハウや活力を活用することで、サービスの向上と経費の削減が期待されている。

指定管理者の選定は、原則として公募による。これにより、競争性が確保され、最も優れたサービスを提供できる団体が選ばれることが期待される。しかし、地方自治法では「合理的な理由がある場合」には非公募(公募によらない選定)も認められている。この場合、長野市では市長の決裁が必要で、他の職員による専決は認められていない。

文書主義】

行政機関の意思決定は、必ず公文書によって行うとする原則。口頭での決定や指示だけではなく、決定に至るまでの過程や理由、決定内容そのものを文書として記録・保存することで、以下の目的を果たすもの。

責任の明確化: 誰が、いつ、なぜその決定をしたのかを後から検証できるようにする。透明性の確保: 市民や議会が、行政の意思決定プロセスを確認できるようにする。

法の支配の徹底: 恣意的な判断や個人的な解釈を排除し、法令や規則に基づいた公正な行政運営を保障する。

古牧支所前の人道橋 更新工事 完了

今年7月から架け替え工事が進められていた新橋が、8月完成した。古牧小学校学童の通学路として利用されており、夏休み中に施工された。旧橋は長野市の橋梁台帳に記載されておらず橋梁点検の対象から外れていたため、小泉一真市議から新橋については記載するよう求め、市は記載する旨を回答した。

◆徹夜必至につき閲覧注意の「〇見え通信」https://linktr.ee/koizumikazuma◆長野市議4期◆自称スーパー無所属◆情報公開徹底◆市民第一主義◆主著「長野県庁の『不都合な真実』」は平安堂ランク最高2位◆元長野県庁職員◆大北森林組合事件で住民監査請求成功◆一軒の苦情で!? 青木島遊園地廃止に大反対◆URLまとめhttps://bit.ly/m/kazuma◆以前使っていた資料公開サイトhttps://www.slideshare.net/kazumakoizumi1/documents