20250427_今後の国際関係及び主要各国の動向および地球温暖化抑止に関する考察レポート_第1版

0.9K Views

April 28, 25

スライド概要

関連スライド

各ページのテキスト

今後の国際関係と主要各国の動向および地球温暖化抑止に関する 考察レポート 第1版 2025 年 4 月 28 日 阿 南 ©anan room Tomoki Anan 共 樹

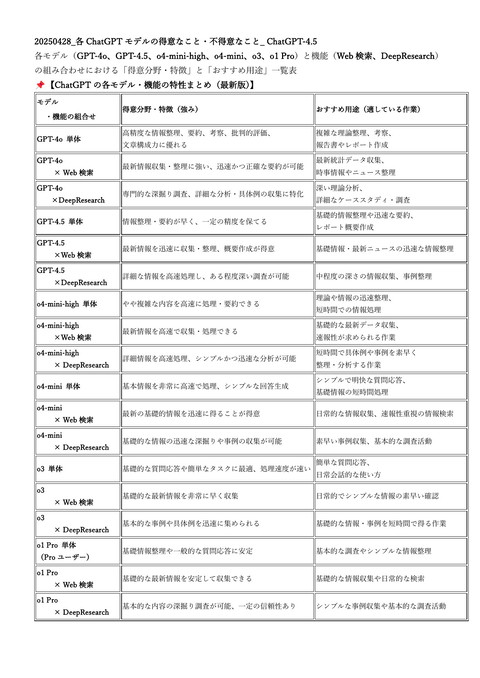

はじめに 気候危機と国際秩序変動が交錯する時代の全体像と未来構想 今日、世界はかつてないスピードで多極化・地政学的対立が進み、国際秩序は大きな転換期を迎えている。米 国による輸入品全般への高関税措置、中国との熾烈な経済摩擦、ロシアの対外強硬路線、そしてグローバル・サ ウス諸国の台頭により、戦後支配的だったリベラルな国際秩序は動揺している(*1)。米国による乗用車への 25% 関税導入時には、日本経済も影響を受け、GDP が縮小し、株価が急落するなど、自由貿易体制へのダメージが 顕在化した(*2)。国際専門機関は「指導者、貿易、紛争の構造が前例のない速さで変化しており、それが気候変 動対策や安全保障にも波及する」と警鐘を鳴らしている(*3)。 こうした国際政治の混乱と並行して、気候危機も深刻さを増している。歴史的に排出責任の大きい先進国と、 近年経済成長によって排出量を急増させた途上国との間で、 「共通だが差異ある責任(CBDR)」を巡る対立が激 化している(*4)。2016 年には、途上国全体の排出量が先進国の約 2 倍に達し、「発展のための排出権」を主張す る動きも強まった(*4)。しかし、気候変動という地球規模の課題に対しては、「対立ではなく協調を基調としな ければならない」との認識が広がりつつあり(*5)、パリ協定 1.5℃目標の実現には全世界的な連携と投資・支援 が不可欠であると指摘されている(*3)。 一方、国連や WTO、UNFCCC といった既存の国際協調機構は、米国の一国主義や地域ブロック化、主要国 間の対立により、機能不全の危機に直面している。EU は「パンデミック、気候危機に対応するためにはルール に基づく多国間体制の再構築が必要だ」と訴え(*6)、新たな国際秩序構築の重要性が指摘されている。また、孤 立主義、ミニラテラリズム、ブロック化の進行が、多国間協力の基盤を侵食しているとの懸念も広がっている (*7)。 こうした時代背景を踏まえ、本考察レポートでは、まず現状の国際秩序と気候変動対応策の現状を整理し、そ こに潜む課題を明らかにする。そして最終部である第 5 部では、従来の延長線上にはない新たなアプローチとし て、 「Climate20 構想」 「国際炭素市場統一化」「グリーン・ニューディール型途上国支援」 「自治体・民間主導の 脱炭素ネットワーク拡大」 「国際金融ルールにおける気候リスク対策強化」という具体的な政策提言を行い、分 断の進む国際社会においてもなお、持続可能な地球社会を実現するための道筋を探る。気候危機と国際秩序変動 が交錯するこの時代において、いかなる未来構想を描き、いかに実行へ移していくべきかにを踏まえ、それを中 心として、本考察レポートについての検討を行った。 第 1 部 国際関係における主要国・地域別の構造変動と展望 1.グローバルトレンド概観(安全保障・多極化・サプライチェーン) (1) トランプ政権 2.0 以前 既に、世界の安全保障環境はかつてない緊張状態にあった。ロシアによるウクライナ侵攻を背景に、欧 州諸国は防衛費を急増させ、2025 年時点で NATO 加盟国のうち 23 カ国が GDP 比 2%超の防衛支出目標 をかがげた(*8)。同時に、サイバー攻撃や偽情報の拡散、気候変動など非伝統的リスクも顕在化しており、 世界経済フォーラムは 2024 年報告書で気候関連リスクと偽情報の拡散を短期的最大の脅威に挙げていた (*9)。国連事務総長も、核兵器による壊滅的危機に加え、気候危機や制御不能な AI 開発を「存在的脅威」 と警告しており(*10)、国際社会は全方位で不安定化のリスクに直面していた。 多極化の進展も顕著であった。米中間の覇権争いが激化する一方で、新興国・途上国が「グローバルサウ ス」として台頭(*11)、BRICS 諸国の拡大に象徴されるように、アジア・アフリカ・南米の 130 カ国超が自 らの経済・技術パートナーシップを追求し、世界人口の 6 割超を占める独自の経済圏を形成しつつあった (*11)。 ©anan room Tomoki Anan

この多極化環境では各地域がマルチアライメント(多角同盟)で外交・経済連携を進め、経済成長の牽引 力となっていた。一方、IMF の分析によればウクライナ戦争以降、地政学的に異なる国グループ間での貿 易・投資が 12~20%程度減少し、国際取引のブロック化が進行していたという(*12)。こうした「新冷戦」 的分断は、従来型の同盟枠組みを揺るがしつつ、世界秩序の不確実性を増大させていた。 サプライチェーンと経済協力の面でも大きな変化が起きていた。パンデミックや地政学的対立の影響で、 企業は単純なコスト最小化からサプライチェーンのレジリエンス(回復力)重視へと戦略を転換しつつあ った。多くの製造業者が生産の国内回帰(リショアリング)や近隣国調達(ニアショアリング)を進め、イ ンドや東南アジア諸国との貿易を拡大していた(*13)。こうした動きは今後も加速するとして、米国 CEO の 71%が 3~5 年内にサプライチェーン戦略を見直す計画だという調査結果も出ていた(*13)。政府レベル でも米欧日は中国依存の軽減を重視し、日米豪印クアッドや欧州連合(EU)内で友好国間の調達網構築を 推進していた。この結果、世界経済は「友好国フォーカス」と「対立ブロック」の両輪で再構築が進み、リ スク分散と経済ブロック化が同時並行で進展する状況にあった(*14)。 (2) トランプ政権 2.0 政権発足以降 トランプ政権 2.0 が発足すると、国際安全保障環境はさらに不安定化する危険が高まった。米国は国際 協調より自国利益を優先する路線を徹底し、中国に対しては従来以上に強硬な圧力をかけている。一方、 NATO や日本・韓国など同盟国にも防衛費増額と負担軽減を要求し、今後も在外米軍配置の再編や縮小を 目指すと予想される(*15)。国連や WHO など多国間機関への財政拠出は大幅に削減され、気候変動対策な ど国際課題での米国主導の協力は後退すると思われる。実際、気候対策ではトランプ氏就任直後にパリ協 定離脱手続きを開始すると報道されており(*16)、2026 年には米国のみがパリ協定不参加国となる可能性 がある。こうした政策は伝統的脅威への対応だけでなく、気候危機やパンデミックといった非伝統的脅威 への国際的な連携も大きく損なう恐れがある。 多極化した世界では、米中関係が一層の緊張軸となる。トランプ政権 2.0 は「アメリカ第一」を旗印に貿 易政策を強化し、中国に対する高関税や輸出・投資規制を再度拡大している(*17)。この結果、IMF が指摘 するように、地政学的に対立するブロック間の貿易・投資は急速に減退する可能性がある(*12)。他方、中 国は BRICS やアジア・アフリカ諸国との連携を強め、米国・欧州とは別の経済圏の結束を狙う動きを加速 させると思われる。このように、世界経済は米中二極構造を核にしつつ、さらに第三極を含む多層的なブ ロック競争へと移行しつつある。 サプライチェーンと経済協力では、 「アメリカ・ファースト政策」の影響が顕在化している。経済誌イェ ンツィーは、トランプ政権 2.0 では国内製造業の保護とオンショアリングが再び優先され、友好国との調 達連携(フレンドショアリング)が推進されると分析している(*17)。実際、政策レベルで同盟国との半導 体・エネルギー供給同盟の強化などが進められ、中国を含む競合諸国からは隔離したサプライチェーン構 築が加速する見通しだ。 一方で、中国やロシア、インドなどの経済圏も孤立に対抗し、連携を深める動きが活発化する。IMF 報告 が示すように、ウクライナ戦争以降に始まった貿易の地政学的分断は、トランプ政権 2.0 のもとでさらに 進み、世界はより明確に色分けされた経済ブロック構造へと変容していく可能性が高い(*12)。 2.トランプ政権 2.0 を中心とした主要各国の動向に関する分析と今後の方向性に関する考察について (1)米国の動向について トランプ政権 2.0 前の動向と特徴 オバマ政権下では米国は多国間協調を重視し、アジア太平洋への外交を強化した。例えば 2011 年に韓国 との自由貿易協定を成立させ、その後環太平洋パートナーシップ協定(TPP)を策定してアジア地域経済 ©anan room Tomoki Anan

への関与を拡大した(*18)。オバマ大統領自身も「アジアこそ米国の将来の繁栄において最も重要な地域だ」 と述べており、日米韓を中心とした同盟関係を基盤に、中国の台頭への牽制を図っていた(*18)。 また、パリ協定参加やイラン核合意成立など、気候変動対策や核不拡散における国際協調にも主導的役 割を果たしていた。一方、対中関係では貿易・技術競争の緊張も高まっており「経済・貿易の緊張は今後も 収まりそうにない」という指摘もあった(*18)。 2025 年トランプ政権 2.0 以降の動向 2025 年 1 月の就任以降、トランプ政権 2.0 は「アメリカ・ファースト」を掲げた政策を一段と強化した。 国内産業保護の名目で関税を大幅に引き上げ、同盟国を含む各国との通商摩擦が激化している。4 月には中 国製品に 145%の高率関税を課し、これに対し中国側も米国からの輸入品に 125%の報復関税を発動し「こ れ以上の関税引き上げには応じない」と表明した(*19)。 また、日本にも 24%の「相互関税」が適用され、石破首相は「極めて失望している」と反発した(*1)。従 来から米国にとって重要だった TPP やパリ協定、WHO(世界保健機関)などの国際協定・機関からの離 脱姿勢も引き続き鮮明で、第 1 期政権期と同様に多国間協調よりも米国の「死活的利益」を優先する政策 を推し進めている(*3)。その結果、国際協力よりも単独行動を強める米国に対し、世界各地で緊張が高まっ ている。 控えめな考察 トランプ政権 2.0 では政策の一貫性に欠けるものの、対中強硬姿勢は与野党に共通するため継続の見通 しである(*22)。一方で、気候変動や同盟国支援、国際機関への関与などでは共和・民主両党の立場は大き く異なり、政権交代により外交政策が大きく揺れ動く可能性が高い(*22)。 米国経済への関税ショックは短期的に成長率を押し下げており、例えば日本に対する新関税は 2025 年の GDP 成長率を最大 0.6 ポイント低下させるとの試算もある(*1)。 また株式市場は不安定化し、日経平均は急落するなど金融面への波及効果も見られた(*1)。国際社会は米 国の動向を慎重に見守りつつ、各国は自国の利益を確保すべく対応を模索している。 大胆な展望・評価 米国は中長期的に「単一超大国」から距離を置く方向に向かう可能性がある。トランプ氏の言動は「力に よる平和(Peace through Strength) 」を掲げつつ軍事力を増強する一方で、伝統的な外交概念を揺るがすも のであり、同盟国に混乱を与え続けている(*3)。 今後もアメリカ・ファースト路線は加速し、パリ協定復帰や TPP 再加盟などの国際協調路線への復帰は 期待しにくい。仮に米国が国際協調から一層後退すれば、中国や EU、インドなど他の大国が影響力を増し、 新たな多極秩序への移行が加速する恐れがある。 ある報告では、 「欧州はもはや米国に依存しない将来を想定せざるを得ない」と指摘されており(*20)、同 盟関係の再編が迫られる可能性も示唆されている。 (2)中国の動向について トランプ政権 2.0 前の動向と特徴 中国は 2010 年代に経済成長を続けるとともに、習近平政権下で「一帯一路」構想などを推進し、国際的 な影響力を拡大してきた。米中関係では、2015 年のパリ協定で両国が共同議長を務めるなど協力も進めら れたが、技術競争や貿易摩擦は既に顕在化し、トランプ政権 2.0 以前から緊張は高まりつつあった(*18)。 ©anan room Tomoki Anan

2025 年トランプ政権 2.0 以降の動向 トランプ政権 2.0 では対中強硬路線が一層鮮明になった。2025 年 4 月、トランプ政権 2.0 は中国製品へ の関税率を 145%へ引き上げたが、トランプ氏自身は「非常に高いがゼロにはならない」と述べ、交渉の余 地を示唆している(*19)。 これに対し中国はただちに対米輸入品への関税を 125%に引き上げ、 「これ以上の追加関税には応じない」 と強硬姿勢を示した(*19)。外務省スポークスマンは米中間に「協議はないが交渉の門戸は開いている」と 述べ、米国の更なる圧力には警告を発した(*19)。経済面では中国政府が国内需要の喚起策を強化しつつ、 米国製品への依存度軽減を図っている。 控えめな考察 現在の米中対立は持続すると見られるが、両国とも全面衝突は避けたいとの均衡的な動きも見られる (*22)。米中戦略的競争に関しては与野党で一定の共通認識が形成されつつあり、投資規制や先端技術の国 産化促進などで政策の継続性が予想される(*22)。 一方で、中国経済は貿易摩擦の影響で成長率が鈍化しつつあり、米国との貿易赤字削減に向けた要求は 強まっている。貿易交渉の行方次第では、互いに輸出市場の多角化やサプライチェーン再編を進める必要 に迫られるだろう。 大胆な展望・評価 長期的には米中経済の切り離し(デカップリング)が進む可能性がある。中国はハイテク分野での自立化 を加速させ、国産技術の振興や先端インフラ投資を推進するだろう。 また、対米対立を背景に EU や BRICS 諸国との関係強化を模索し、米国以外のパートナーとの連携を深 める動きも予想される。 地政学的には、南シナ海や台湾海峡の緊張が更に高まるリスクが残り、中国軍事プレゼンスの強化が続 くと見られる。 こうした動向は世界経済に不確実性をもたらし、各国は安全保障と経済の両面で新たな戦略を検討せざ るを得なくなるだろう。 (3)EU・ヨーロッパ主要国の動向について トランプ政権 2.0 前の動向と特徴 トランプ大統領就任前、EU 諸国は伝統的に親米路線を維持しつつ、独自の外交政策を展開していた。ブレ グジット問題を除き、ドイツやフランスなどはロシアに対して強固な制裁政策を維持し、環境・気候変動分野 では米国をリードしてパリ協定を推進した。欧州委員会も多国間協力を重視し、安全保障では NATO 体制へ の依存が続いていた。 ただし報告書は就任直前の状況を「欧州は伝統的に米国との関係を外交の北極星としてきたが、米国は欧 州を重要視しなくなっている」と分析しており(*20)、EU 内には米国のコミットメントに疑念を抱く向きも あった。 2025 年トランプ政権 2.0 以降の動向 トランプ氏の政権への返り咲きは EU に衝撃を与えている。 トランプ氏は 「EU 製品にすべて関税をかける」 と公言し、EU 側は即座に報復関税案を準備している(*21)。実際、EU は加盟国の足並みを揃えて対米交渉に 臨む姿勢を見せ、共同声明で関税撤廃を迫った。 ウクライナ危機への対応でも緊張が増した。トランプ氏は選挙中に「戦争を一瞬で終わらせる」と述べて ©anan room Tomoki Anan

いたため、EU は安全保障の負担増に備えている。 こうした中、専門家の間では「トランプ氏の再登場を受け、欧州はこれまで以上に戦略的自律を追求せざ るを得ない」という分析が出ている(*22)。 控えめな考察 短期的には EU は結束して対応する見込みである。報告書では「米政権交代にかかわらず、米中対立や国内 産業保護では与野党に共通点がある」とし、米国の中国政策は継続する可能性が高いと指摘する一方で、 「気 候対策や同盟重視などでは政策の大幅な変動が避けられない」と警告している(*22)。 EU は米国との関係に依然依存しており、NATO 防衛費 2%確保の努力を継続する見通しだ。ただし、対米 貿易紛争で域内産業が打撃を受ける懸念もあり、関税交渉のゆくえが重要な焦点となるだろう。 大胆な展望・評価 大胆に見通せば、トランプ政権 2.0 によってヨーロッパの「ポスト米国時代」が本格化する可能性がある。 ある報告書は「欧州はもはや米国に依存しない方向を想定しなければならない」と指摘し(*20)、EU 内で防 衛統合や欧州独自の外交路線構築の議論が加速している。中長期的には、EU は気候変動問題などで主導権を 握り続けつつも、米国との緊張関係に備えなければならない。 経済面ではデジタル・グリーン産業で米国と競争する一方、対中外交では自主性を強めて中国依存を減ら す動きが進むとみられる。全体として、トランプ氏の 2 期目は「親米枠組み」の再編を促し、EU は世界秩序 の中でより独自の重みを持つ方向へ進むかもしれない。 (4)日本の動向について トランプ政権 2.0 前の動向と特徴 日米同盟は安全保障の基盤として安定しており、経済面でも自由貿易を志向していた。2010 年代には安 倍政権のもとで日米韓経済連携が推進され、 オバマ政権はアジアの重要性を強調し TPP を主導した(*23)。 安保面では北朝鮮への懸念が共通認識となり、米軍基地の役割強化や共同訓練などで協力が継続した。 また、欧州連合(EU)との EPA 締結など、日本は国際経済連携の強化に努めていた。 2025 年トランプ政権 2.0 以降の動向 トランプ政権 2.0 の通商政策は同盟国にも厳しい影響をもたらしている。2025 年 4 月、トランプ氏は日 米貿易赤字の解消策として日本に 24%の相互関税を課し(*24)、石破首相は「米国の一方的計算による措置 だ」と強く反発した。日本政府は米国に見直しを求め続けたが、結局関税撤回は実現せず、国内産業支援策 の策定に追われている(*24)。 これにより、日経平均株価は一時 2.77%下落して 8 か月ぶりの安値を付けるなど金融市場も動揺した (*24)。既報の通り、自動車には 25%の追加関税が発動されており、これは日本の GDP の約 3%に相当す る輸出産業に大きな打撃となっている(*24)。安全保障面では同盟関係そのものは維持されているものの、 米国の信頼性低下を受けて自衛隊の役割強化議論が再燃する可能性がある。 控えめな考察 日本は米国との関係強化を続けつつも、経済リスクの低減を図る動きが加速している。例えば、米国向け 輸出への依存を減らすため東南アジア諸国連合(ASEAN)やインド、欧州との経済連携を強める方針が検 討されている。前述の通り今回の関税で日本経済には一定の下振れリスクがあるが、政府は財政支援や融 資制度の活用で影響を緩和しようとしている(*24)。 ©anan room Tomoki Anan

安全保障協力については、日米同盟の重要性は変わらず「抑止力維持」が共通認識だ。ただし米国内の政 策変動に備え、インド太平洋地域での連携を強化する動きが今後一段と求められるだろう。 大胆な展望・評価 将来的には、日本は安全保障面でより自主的な防衛力強化を迫られる可能性がある。仮に米国が地政学 的な関与を絞れば、日本政府は防衛予算や研究開発の拡大を視野に入れる必要が出てくる。 また、経済面では日本企業の生産拠点やサプライチェーンの再編が進むとみられる。 戦略的には、日本は引き続き米国との同盟を重視しつつも、インドやオーストラリアなどとの協力を深 め、アジアでのリーダーシップを発揮しようとするだろう。いずれにせよ、米国の激変する政策に対応する ため、日本は多角的な安全保障・経済戦略を念頭に置いた中長期的な準備を加速させる必要がある。 (5)ロシア・親ロシア諸国の動向について トランプ政権 2.0 前の動向と特徴 ロシアは 2010 年代に入ってからクリミア併合(2014 年)やウクライナ東部での軍事介入など強硬な外 交・軍事政策を展開し、西側諸国から厳しい経済制裁を受けてきた。一方で中国やイランとの関係を深め、 シリア内戦では政権側を支援した。日本や北欧諸国などには警戒感を持たれており、NATO は再び対露抑 止強化に舵を切った(*25)。 報告書によれば、ロシア軍事活動への対応として NATO は「冷戦時代の抑止」へ回帰したものの、米国 自身は必ずしも積極介入しなかったという(*25)。親ロシア諸国(ベラルーシやセルビア、アゼルバイジャ ンなど)はロシアとの歴史的・経済的関係を維持し、ロシアはこれらとの連携を強めていた。 2025 年トランプ政権 2.0 以降の動向 トランプ大統領は 2025 年もロシア問題で従来とは異なるアプローチを取っている。ウクライナ情勢につ いては、前政権が支援した姿勢から転換し、停戦交渉の仲介に前向きな姿勢を示した。 報道によれば、トランプ氏は 2 月にシオニスト政権のガザ政策に絡めて「ガザ地区を(米国が)買い取 り再建する」と発言し中東政策で議論を呼んだ。またイラン核協議では、スレイマニ暗殺後もイランとの 交渉余地を残し「核合意をまとめる」と表明した一方で、合意が成立しなければ「私が軍事行動の先頭に立 つ」と強硬姿勢も示した(*26)。 これらの発言はロシアの覇権志向に直接かかわるものではないが、トランプ氏が独自路線を採ることで ロシアやその同盟国が戦略的に動きやすくなっている。 控えめな考察 米国の対露関与が不透明な中、欧州の NATO 加盟諸国は長期的な脅威としてロシアを警戒し続ける構え だ。しかし、トランプ政権 2.0 ではウクライナへの軍事支援が縮小されるとの見方があり、欧州には不安が 広がっている。一部の専門家は「米国が支援を控えれば、ロシアはさらに影響圏を拡大する」と指摘する。 また、親ロシア諸国(ベラルーシや中東の一部政権)は、米国の関心が薄まることでロシアとの連携を強 化する可能性がある。国際社会はロシアに対して引き続き軍事的抑止を維持しつつ、外交的解決を模索す る必要がある。 大胆な展望・評価 大胆な見通しとして、もしトランプ政権 2.0 がウクライナ紛争の処理で米国の関与を後退させれば、ロシ アによる現状維持や拡張が事実上容認される可能性がある。これにより、ロシアはクリミア併合後の「新 ©anan room Tomoki Anan

常態」を欧州社会に迫り、東欧諸国では防衛力強化の動きが加速するだろう。 また中長期的には、ロシアが中国と共に独自の経済安全保障ブロックを構築し、ユーラシアでの影響力 を固めるシナリオも浮上する。対露戦略評価の観点では、欧米が一枚岩で抑止を行う体制が必須であり、 米国の意志が定まらない場合には EU や NATO 内でより自主的な枠組み作りが急がれる。 (6)グローバルサウス(インド・ASEAN・アフリカ・中南米)の動向について トランプ政権 2.0 前の動向と特徴 グローバルサウスでは、中国や日本・EU との経済連携、多国間枠組みへの参加が進められていた。 インドは高成長を遂げつつ米国や日本との防衛・経済協力を強化し、ASEAN 諸国は域内自由貿易協定や 地域協力体制のもと成長を図った。 アフリカや中南米では、資源開発やインフラ投資に注力しつつ、BRICS や APEC など新興国の枠組みも 活用していた。米国との関係では、トランプ政権 2.0 以前は環太平洋パートナーシップ協定(TPP)にイン ドなどが興味を示すなど、経済協力の余地が模索されていた。 2025 年トランプ政権 2.0 以降の動向 トランプ政権 2.0 はグローバルサウス諸国に対しても「例外なき関税」をちらつかせており、交渉姿勢が 強硬化している。4 月にはインドからの輸入品にも 26%の高関税を課したが、インド側は即時報復せず交 渉での解決を目指す姿勢を示した。 加えて、トランプ政権 2.0 は途上国支援よりも国内産業保護を優先し、気候変動問題でも再び国際枠組み から距離を置く構えだ。 このため、グローバルサウス各国は米国との経済関係を見直し、中国や EU との協力強化に舵を切る動 きが見られる。例えば、インドは米中摩擦を踏まえ国内産業育成を進め、東南アジアや欧州との経済連携 を深めようとしている。 控えめな考察 トランプ政権 2.0 では、グローバルサウス諸国は米国に翻弄されない外交を目指す公算が大きい。各国 は貿易摩擦の悪影響を避けつつ自国経済を守るため、多角的貿易・投資協定への参加を継続するだろう。 特に発展途上国は米国の動向に過剰反応せず、例えばインドは新関税に報復措置を見送って交渉重視の姿 勢を示した(*27) 。 また、気候変動や開発資金問題に関しては、中国や欧州からの支援を模索する動きが強まり、米国抜きの 南南協力体制が注目される可能性がある。総じて、グローバルサウスは独自の経済成長戦略に軸足を置き つつ、米中対立の間で巧みに立ち回る展開が予想される。 大胆な展望・評価 大胆に予測すれば、米国の一国主義的な復活に対し、グローバルサウス諸国は米国主導の秩序からさら に距離を置き、新たな多国間協力の枠組みを模索することになるだろう。 例えば、BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南ア)グループの拡大やインド洋地域の連携強化な どが進展し、西側中心の経済協定とは別ルートの新興市場連合が形成される可能性がある。 また、南米やアフリカでは自給自足型の経済開発政策が活性化し、米国への依存度が低下する動きが起 こるかもしれない。 長期的には、グローバルサウスは中国や EU、さらにはサウジアラビアなど中東勢力とも連携しながら、 自身の発言力を強め、世界経済・政治の重心移動に対応していくことが求められる。 ©anan room Tomoki Anan

(7)その他の国々(中東など)の動向について トランプ政権 2.0 前の動向と特徴 中東地域では、2010 年代にシリア内戦やイスラム国の台頭が続いた。オバマ政権はイラン核合意(2015 年)を仲介し、パリ協定にも合意したが、アサド政権や国内権威主義に対する対応では一貫性を欠いてい た。 湾岸諸国やイスラエルとの関係は概ね安定していたものの、人権問題や反政府勢力支援で摩擦もあった。 パレスチナ問題は交渉が停滞しており、イスラエルとの和平プロセスは進展していなかった。 2025 年トランプ政権 2.0 以降の動向 トランプ政権 2.0 の中東政策は攻撃的かつ突発的な一面が目立つ。4 月のインタビューでは、トランプ氏 はイラン指導部と会談し核協定をまとめる意向を示した(*28)一方、交渉が不調ならば「(イスラエルの行 動に)自らが先頭に立って軍事介入する」と明言し、軍事的圧力をちらつかせている(*28)。 またトランプ氏はイスラエル支持を鮮明にし、中東和平についても独自の提案(ガザ地区の米国支配・ 再建構想)を打ち出した。こうした発言は中東情勢に大きな影響を与えており、パレスチナ自治政府や他の アラブ諸国を動揺させている。 またサウジアラビアや UAE など湾岸諸国との関係は一応堅持される見込みだが、兵器購入の見直し要求 などトランプ流の取引に懸念を抱く向きもある。 控えめな考察 中東諸国は米国の波状攻撃的な外交姿勢に対し、慎重な対応を余儀なくされるだろう。トランプ政権 2.0 は共和党主導であり、イスラエル重視・イラン排除の路線が続くとみられるが、その実行力には限界もあ る。実際、欧州諸国はトランプ氏による「ウクライナ非難」発言に困惑しており(*29)、中東でも類似の戸 惑いが生じている。 イスラエルやサウジアラビアは米国の支援継続を期待するが、米国内での孤立主義的傾向はこれら国の 中長期的展望にも不透明感をもたらしている。 パレスチナ問題では、米国が従来の「2国家解決」にコミットする見通しは薄く、地域の平和プロセスに 低調な影響が残る可能性が高い。 大胆な展望・評価 大胆な仮説として、トランプ政権 2.0 で中東の勢力図は大きく変動する可能性がある。 例えば米国がイランとの対話路線を追求しつつも制裁圧力を緩めれば、イランは核開発を続けながら中 東全域での影響力を拡大するかもしれない。イスラエル・ガザ地区情勢では、トランプ氏の提案した「アメ リカによるガザ再建構想」が実行されれば、既存の和平枠組みが根底から覆る事態も考えられる。 エネルギー安全保障の観点では、石油輸出国が米国と再交渉を迫られる可能性がある一方で、米国は中 東への軍事関与を再強化するかもしれない。 総合的には、トランプ氏 2 期目の中東政策は予測困難な要素を多く含み、地政学的リスクが高まると評 価せざるを得ない。 3.国際機関・地域機構の機能変質と分岐 (1) トランプ政権 2.0 前の国際機関・地域機構の役割と機能の状況 ポスト冷戦期から 2010 年代半ばにかけて、国連を中心とする多国間協力体制は安定的に機能し、グロー バル課題の解決を主導していた。オバマ米政権は国連総会で「国際規範・多国間機関への拘束が長期的に安 ©anan room Tomoki Anan

全保障を高める」と強調し(*30)、世界各国もG20 等を通じた積極的な協調を模索した。 例えば 2015 年には「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択され、17 の SDGs が設定される など(*31)、貧困・環境・保健分野で国際協調が進展した。また IMF・G20 の報告では「成長を促す大胆な 多国間行動」が必要と指摘され(*32)、輸出依存型成長モデルの不均衡是正が政策課題とされた。 貿易面では TPP(環太平洋経済連携協定)の締結が歓迎され(*32)、多国間および地域貿易協定を通じた 市場統合が推進された。国連安保理や WTO も、危機管理や貿易ルールの整備に果たす役割が依然大きく、 国連 PKO への追加派遣決定や機関改革に向けた議論が行われていた(*30)(*32)。 国際機関・地域機構は、パリ協定や SDGs の採択を通じて多国間枠組みを充実させる一方、地域統合(例: EU 拡大や東南アジア諸国連合(ASEAN)の経済協力強化)も並行して進められていた。 全体として「開かれた国際秩序」の下で、国際機関は安全保障、人道支援、経済成長のいずれの面でも重 要な調整役を担っていた(*30)(*32)。 (2) 2025 年のトランプ政権 2.0 以降の変化と現状 2025 年 1 月にトランプ氏が再び大統領となって以降、国際機関への関与姿勢は大きく後退した。政権発 足直後にはバイデン前政権の気候・環境政策を「気候過激主義」と非難し、任命初週で 30 以上の大統領令 を発出。パリ協定からの脱退を宣言して気候変動対策を大幅に方向転換し、化石燃料の増産を促進する政 策に軸足を移した(*33)(*34)。同時に WHO(世界保健機関)からの即時撤退が計画され(移行チームの報 告によれば就任初日に実施予定)(*24)、国際保健協力からも距離を置く動きが確認された。 国連予算や各種拠出金の削減も検討され、第一期政権で UNFPA や UNRWA への支援停止、国連本体予 算 5%削減が実行された流れを継続するとみられる(*35)(*24)。貿易政策では「米国本位」が徹底され、EU や日本への制裁関税政策が見直されず、鉄鋼・アルミに加え自動車など幅広い品目で輸入制限が課される可 能性が高いと指摘されている(*24)。 また NATO をはじめ同盟国への軍事負担増を要求し、場合によっては米軍の海外駐留縮小も示唆するな ど、安全保障面での「重荷軽減」を図る動きも強まった。 (3) 控えめな考察(趨勢、相対的変化、持続・変化の度合いなど) これらの変化を相対化すると、多極化傾向の顕在化と国際秩序の二極分化が進行中であることが浮かび 上がる。ムンヘン安全保障会議報告などは「グローバル化は依然大きな力だが、サプライチェーンの分断や 保護主義が台頭し、多国間主義の衰退と国連・WTO の弱体化が国際状況をさらに複雑化させている」と分 析している(*36)。 米国の後退分だけではなく、欧州や中国・新興国は独自の取り組みを強化しており、BRICS 諸国への新 規加盟(エジプト、イラン、UAE など)が示す通り「世界秩序の多様化が続き、BRICS の役割が増してい く」兆しも見える(*37)(*36)。 欧州側では安全保障の自主性論が議論を呼び、経済面でも EU はカーボン税導入などで独自路線を模索 しつつある(*24)(*36)。 一方、主要国間競争は依然激しく、中国・ロシアは影響力拡大を図りつつあり、米中対立は継続的な地政 学的リスクとなっている。 まとめると、国際機関は影響力低下の一方、地域協力枠組みや新興パワーが相対的に台頭する多層的な 秩序への変容が進んでいる(*37)(*36)。 (4) 大胆な評価・展望(仮説、中長期的予測、国際秩序の将来像など) 中長期的には、米国の「引き戻り」が続くほど、従来型多国間秩序の枠組みはさらに弱体化し、多極化・ ©anan room Tomoki Anan

ブロック化が深まる可能性が高い。 アトランティックカウンシルは、新型コロナ禍が旧来のグローバル化と多国間主義を「深刻な挫折」に追 い込んだと指摘しており(*38)、世界は多極化に向けた「遠心力」が加速しているとの見方を示す(*38)。 今後、米国と EU・アジア諸国との間で価値観・政策の摩擦が強まり、中国主導の新興国連合(BRICS+) が独自の金融・貿易ルールを模索するシナリオも考えられる。実際、拡大 BRICS は石油・エネルギーのカ ードを背景にドル依存からの脱却を進めつつあり(*37)、米・中を軸とする二極構造から複数勢力による分 散型秩序へのシフトが予想される。 もっとも、将来が必ずしも悲観一色というわけではなく、各国が協調の必要性を認識する可能性もある。 とはいえ、 「米国第一」政策の継続は、従来型のリベラル国際秩序を大きく揺るがし、地域同盟と大国の 戦略的競合が主導する新たな国際枠組みが形成されるリスクを高めると考えられる(*38)(*38)。 第 2 部 地球温暖化抑止に関する取り組みの現状について 1.地球温暖化抑止に向けた取り組み状況について (1) 科学の現状(1.5℃年平均到達含む) IPCC 第 6 次評価報告(AR6)などにより、地球温暖化は既に顕著に進行していることが明確に示されて いる。人為起源の温室効果ガス排出が大気・海洋・陸域を加熱し、2011–2020 年の地球表面気温は 1850– 1900 年比で 1.09℃(0.95–1.20℃の範囲)上昇していた(*39)(*40)。2023 年は観測史上最暖年となり、WMO 報告では平均 1.45℃±0.12 という高さに達したとされる(*41)。この年には南極海氷域面積が史上最低とな り(*41)、世界の基準氷河では最大規模の融解が起きるなど(*41)、海洋熱波・熱帯低気圧の激化も記録され た。 気候科学は「人為起源による温暖化は疑いなく進んでいる」と結論づけており(*39)、大気中 CO₂濃度は 2022 年に 410ppm(過 200 万年間で最高)に到達した(*39)。これらの温暖化は海面上昇(1901–2018 年 で約 0.20m)(*39)や生態系への負荷、極端現象の頻発・激化(熱波、豪雨、干ばつなど)をもたらし、人 命や社会・経済に甚大な影響を及ぼしている(*39)(*40)。IPCC は気候系の「不可逆的損失」にも警鐘を鳴 らしており、氷床・山岳氷河の後退や永久凍土融解による生態系変化の進行を指摘している(*39)。 残された 1.5℃目標の炭素予算は厳しく、AR6 によれば 2020 年以降約 500GtCO₂(50%達成確率)であ り(*39)、現行排出ペースでは数年で使い果たしてしまう見通しである。 こうした科学的事実に基づき、 「年平均で 1.5℃」に到達する可能性が現実的に迫っていることが警告さ れている(*41)(*41)。 ⚫ 気温上昇: 2011–2020 年までに 1.1℃上昇(*39)、2023 年は 1.45℃(±0.12℃)(*41)。WMO 事務 局長は「かつてないほど 1.5℃に近づいた」と表現した(*41)。 ⚫ 極端現象: IPCC AR6 で「熱波・豪雨・干ばつ・台風などへの人為影響は強まっている」と報告(*39)。 2023 年は海洋の三分の一が一時的に熱波に見舞われ、熱帯低気圧も猛威を振るった。 ⚫ 気候指標: 大気中 CO₂は過 最高値(410ppm)(*39)、世界平均海面は 1900 年以降約 0.20m 上昇 (*39)、南極・北極の氷域は縮小傾向にある。これら指標はすべて記録的な悪化を示している。 ⚫ 残余炭素予算: 1.5℃(50%)達成に必要な CO₂排出量は 2020 年以降約 500Gt に留まり(*39)、排 出が継続すれば達成不可能となる。ネットゼロ達成と非 CO₂削減が不可欠である(*39)。 (2) 政策の現状 2015 年のパリ協定以降、各国は自主的に「国が決定する貢献(NDC) 」を策定・更新し、2050 年カーボ ンニュートラルを宣言する国も増えた。しかし、現行の政策・公立ではパリ目標達成には大きく不足してい る。 ©anan room Tomoki Anan

UNEP「エミッション・ギャップ報告 2023」は、現在の無条件 NDC を実行しても今世紀の気温上昇は 最大で約 2.9℃に達すると分析し、条件付き NDC を含めても 2.5℃と止まりと警告している(*42)。 UNFCCC の最新報告でも、全世界の GHG 排出量は 2025 年に約 53.0GtCO₂eq 前後、2030 年に 51.5Gt (2019 年比約±0%)と推計されており(*43)、2030 年までに排出量はわずかな減少でピークする可能性が あるものの、温度抑制に十分な削減には程遠い水準である。 COP28 で完了したパリ協定の第一回グローバル・ストックテイクでは、2030 年まで 2019 年比 43%減、 2035 年まで同 60%減、2050 年に CO₂実質ゼロとする深い排出減少が不可欠と確認された(*44)。 また、 COP27 で損失と損害基金が合意されるなど、適応・財政支援の議論も進展した。 国レベルでは、約 97 か国が世界排出量の 81%を占めるネットゼロ目標を掲げているが、その多くは法 的拘束力が乏しく、国内措置は不十分との指摘も多い。主要経済国では再エネ導入やエネルギー効率向上 の政策、炭素価格制度が部分的に導入されているが、具体的な実装策の遅れや財政・技術支援の不足が課 題となっている。パリ目標実現にはさらに野心的な行動が必要であり、すべての主要国が NDC の強化・早 期実行や国際協力拡大を図る必要性がある(*42)(*43)(*44)。 (3) 資金フローの現状 気候変動対策に向けた資金フローは増加傾向にあるものの、対策需要には依然として不足している。CPI (気候政策イニシアティブ)の最新レポートによれば、世界の気候関連投資総額は 2021/22 年平均で約 1.3 兆ドルに達し、2019/20 年比でほぼ倍増した(*45)。これには再エネ・省エネ・輸送分野への民間投資が主 に寄与している。 一方、公的資金については、先進国が開発途上国向けに提供・動員した気候資金が 2022 年に約 1,159 億 ドルに達し、従来の 1,000 億ドル目標を初めて突破した(*46)。OECD 集計ではこのうち公的資金(政府機 関・多国間銀行等)が約 916 億ドルと全体の 80%を占め、残りは民間資金の動員(約 219 億ドル)である (*46)(*47)。ただし多くはローン形式で、融資条件や返済負担に課題がある。また国際目標の一つである 「途上国向け年 1000 億ドル」も達成時期が遅れており、さらなる追加動員と透明性強化が求められてい る。 ⚫ 資金総額: 気候投資は 1.3 兆ドル/年級に拡大(*45) 。先進国から途上国への公的気候資金は 2022 年に約 916 億ドル(*46)、民間動員約 219 億ドル(*46)であった。 ⚫ 公的資金: OECD によれば 2022 年に気候資金は前年比+30%増の 1159 億ドルに達し(*46)、うち適 応資金は 324 億ドル(2016 年の 10.1 億ドルから大幅増(*46)) 。 ⚫ 適応資金のギャップ: CPI によると 2021/22 年の適応関連資金は 63 億ドルに達し増加傾向だが (*45)、2030 年までに年 2120 億ドルが必要と推計され、現状は十分とは言えない(*45)。UNEP 報 告は国内適応対策に年 3870 億ドル必要と見積もり、2021 年の提供はわずか 210 億ドルにとどまっ たため、年 1940~3660 億ドルの資金ギャップが生じていると指摘する(*47)。 ⚫ 資金提供体制: 気候ファイナンスに関する国際的枠組みは整備途上で、Green Climate Fund(GCF) などの資金メカニズムの拡充、複数の先進国による直接融資、公的資金の民間動員施策が進められ ている。日本を含む G7 国は「エネルギー・エフィシエンシー拡大」や「エネルギートランジショ ン支援枠組み」などに資金を拠出しているが、途上国の適応・緩和対策には依然として高額の資金 供与が必要である。 (4) 技術イノベーションの現状 脱炭素化技術の進展は顕著で、 世界各地でクリーンエネルギーの普及が加速している。IEA によれば 2023 年には再生可能エネルギーの発電能力が前年比で 500GW 以上増加すると予測されており(*48)、実際、全 ©anan room Tomoki Anan

世界の再エネ設備導入量は 2023 年に前年度比約 50%増の 510GW に達したと報告されている(*49)。 太陽光や風力などの発電コストも急速に低下しており、IRENA によると 2023 年の新設太陽光発電の平 均コストは化石燃料火力より 56%安くなり、2010 年比では大幅に低減した(*50)。 蓄電池や電気自動車(EV)も規模の経済でコストが著しく低下し、バッテリーの価格は 2010 年比で 89% 下落している(*50)。 EV 市場も急拡大しており、2023 年には世界の新車販売の 5 分の 1 が EV となった(*51)。 同時に政府間では 2030 年までに再生可能エネルギー容量を 3 倍、エネルギー効率向上率を 2 倍とする 大規模イニシアティブが COP28 で合意された(*52)。 ⚫ 再エネ・省エネ: 大規模風力・太陽光発電は技術成熟とコスト低減が進み、IEA は 2023 年のクリー ンエネルギー投資を約 1.7 兆ドルと見込む。日本や欧米、中国などは政策的に再エネ導入と省エネ を推進中で、蓄電・スマートグリッド技術への投資も増えている。 ⚫ 輸送・産業: EV や燃料電池車の普及拡大、代替燃料(グリーン水素・アンモニアなど)の開発が進 む。例えば北米や欧州のインフラ整備策で EV 充電設備が急増し、 2022 年の EV 投資は前年比+75% と急上昇(*51)。炭素集約産業向けには CCS(炭素回収・貯留)や低炭素水素を含む技術開発が加 速している。 ⚫ コスト動向: 多くの脱炭素技術は年々コストが下がっており、化石燃料からの脱却は経済的にも競 争力を得つつある。例えば 2023 年時点で新設再エネは「最安価の電源」と評価され、エネルギー 安全保障にも寄与すると報告されている(*50)。 ⚫ 技術開発と普及: 多国籍企業・研究機関による脱炭素技術への投資・研究開発も活発で、IoT や AI を活用した省エネ制御、次世代蓄電池(全固体電池等) 、循環型資源技術などが進展している。政府 レベルでは、技術革新支援策や炭素税・補助金制度を強化する動きがある。 (5) 適応策の現状 気候変動による被害を軽減する「適応」対策も重要視され、各国で導入策が拡大している。 一方で資金・実施体制には大きな課題が残る。多くの国が国家適応計画(NAP)を策定し、NDC にも適 応目標や行動を組み込む例が増えている(*53)。 IPCC 報告書では、世界人口の約 3.3~3.6 億人が気候変動に極めて脆弱な地域に居住し、熱波・水不足・ 洪水による被害リスクが高いと指摘されている(*54)。 国際的には COP27 で「損失と損害」基金が設立され(途上国の被害補償強化) 、COP28 でも適応への投 資拡充が確認された。 実務面では、防災インフラ整備(堤防・排水・断水防止) 、農業の気候耐性強化(耐熱作物・節水農法) 、 沿岸保全(マングローブ再生など)が進められている。 ⚫ 資金ニーズと供給: UNEP 適応ギャップレポートによると、各国の国内適応対策に必要な資金は 年 3,870 億ドルと試算される一方、先進国から途上国への適応支援は 2021 年にわずか 210 億ド ルにとどまった(*55)。これにより適応資金ギャップは年 1,940~3,660 億ドルと見積もられてお り(*55)、現状の枠組みだけでは需要に追いつかない。OECD 集計では、2022 年の先進国による 適応資金(公的)は 324 億ドル(*56)、CPI 推計の世界全体では 630 億ドル(*57)と、増加傾向で はあるが必要額の数十分の一程度に留まっている(*57)(*55)。 ⚫ 計画と実施: 多くの国では適応戦略や NDC 改訂における適応目標が盛り込まれている(*53)が、 現場での実施は制約(資金不足、人材不足、技術アクセス制約)に阻まれている。途上国では特 に情報や専門知識が限られ、気候予測やリスク評価の能力向上支援が求められている。国際連合 の動向では、持続可能な都市開発(レジリエントシティ) 、気候情報サービス、民間保険・再保険 ©anan room Tomoki Anan

市場の活用促進など、多角的な適応促進策が検討されている。 ⚫ 影響評価: 最新報告では「適応の進展は全般的に停滞しており、気候変動影響の加速に追いつくど ころではない」と警告されている(*55)。特に極端気象による被害や健康影響、食料安全保障への 悪影響が増大しており、社会インフラ・生態系の脆弱性を今後も注視する必要がある。 (6) 物理的臨界点としての「1.5℃到達」の意義 「1.5℃到達」は政策目標であると同時に、地球気候系の重要なしきい値と位置付けられている。パリ協 定は 1.5℃を「安全な上限」と定め、この数値を越えると重大な気候リスクが急増すると科学的に示唆され てきた。 実際、IPCC の 1.5℃特別報告では、1.5℃以上の温暖化ではサンゴ礁の大部分が失われることや、高山帯・ 北極圏生態系の取り返しのつかない変化が起こると警告されている(2.0℃では状況はさらに厳しい)(*58)。 IPCC AR6 でも「氷河や永久凍土の急激な変化は不可逆的影響へ近づきつつある」と指摘されている(*58)。 このため 1.5℃到達は、アマゾン熱帯林の遷移や西南極・グリーンランドの氷床融解など**地球システムの 転換点(ティッピングポイント)**に接近することを意味するとの見方も強い。 また、WMO は 2023 年に「現在の気温は史上初めて 1.5℃の下限に一時的に迫った」と表現し、気候状 況を「レッドアラート」と警告した(*59)。年平均で 1.5℃を超えると、極端気象や生態系崩壊の頻度が大 きく高まり、将来的にパリ目標の達成可能性を著しく損なう。 IPCC が示す残り炭素予算約 500GtCO₂(*58)も、現行排出水準では数年で消耗するため、年平均 1.5℃到 達は「もう引き返せない局面」を意味する可能性がある。 1.5℃達成は温暖化が「政治的目標」から「物理的な転換点」に移行しつつあることを示唆し、全世界で 緊急かつ大規模な排出削減策と適応強化策を講じる必要性を改めて浮き彫りにする(*59)(*58)。 2.現状における地球温暖化抑止に向けた取り組みの問題点や課題について (1) 排出インベントリの不正確さ 各国・企業は温室効果ガス排出量を自主的に算出・報告するが、その方法や統計にばらつきがあり、しば しば実態を正確に反映していない。 例えば、国連への報告書ではマレーシアが森林吸収量を過大評価し、2016 年の排出量から 2 億 4300 万 トンもの CO₂を差し引いたとされるが、実際の森林成長速さと大きく乖離していた(*60)。世界 196 か国の 報告書を比較した調査では、合計で年間 8.5~13.3 ギガトンもの排出量が未報告・過小報告されており(*60)、 世界全体の温暖化寄与量の 23%に相当するという推計もある(*60)。 排出インベントリが不正確な理由には、 ①国ごとの報告フォーマットや報告時期が不統一なこと、 ②未登録部門(国際航空・海運など)が多いこと、 ③データ収集や検証能力の不足(特に途上国で深刻) などが挙げられる。 例えば、家畜由来メタンについて、FAO(国連食糧農業機関)のモデルは米国などで実際より 47%も過 小評価している可能性が指摘されている(*61)。これらの誤差は、いずれも地球温暖化対策の実効性を大き く損なう。 IPCC ガイドラインは不確実性の把握・透明性確保を求めているが、実際の報告では不確実性評価が不十 分な例も多い。国連気候変動枠組条約(UNFCCC)も、途上国の報告制度強化支援が不十分であることを 認め、 「技術・制度能力の強化が必要」だと指摘している(*60)。 今後は統一基準の適用拡大や国際監査・大気観測による検証を強化し、報告インベントリの精度向上を ©anan room Tomoki Anan

図る必要がある。 (2) カーボンクレジットの信頼性問題 国内外で排出削減の代替手段として注目されるカーボンクレジット市場だが、その信用性に疑念がある。 削減努力の「追加性」 (クレジットがなければ実施されない対策か)、恒久性、リーケージ(二重カウン ト)など、多くの課題が残る。過 には、ホルムアルデヒド製造過程で発生する超温暖化物質 HFC-23 を わざと大量発生させ、高単価なクレジットを取得する「不正行為」が生じたと批判された(*62)。環境 NGO は「HFC-23 プロジェクトは根本的に腐敗している」と非難し、EU でも同種クレジットを不採用とした事 例がある(*63)(*62)。近年では、森林減少防止(REDD+)プロジェクトでも、主要認証機関 Verra が発行 した熱帯林クレジットの調査によれば、最大で 90%が実際の削減を伴わない「幽霊クレジット」にすぎな いとの調査結果も報告された(*64)。 このようにクレジットの発行基準・検証手順が不十分であれば、企業や国家の削減目標自体が「見せか け」のものとなり、地球規模の排出削減を阻害する。IPCC 報告書や UNFCCC も、こうした市場の質的担 保の必要性を指摘しており、最近の COP29 決定では高品質なクレジット市場構築**が謳われている。 しかし、現状では十分な第三者検証や透明性が確保されていないケースが多く、市場参加者の信頼を損 ねている。高信頼性基準(Core Carbon Principles など)の適用や、公的認証機関による厳格な監査体制整 備が急務である。 (3) 企業の不正排出・グリーンウォッシュ 多くの企業が自主的な排出削減目標や「カーボンニュートラル」宣言を打ち出す一方で、実態として大部 分の排出を目標外とするなど、誤解を招く情報開示が横行している。 調査によれば、米グーグルは企業活動由来 CO₂総排出量の 58%を、マイクロソフトは 93%、アップルに 至っては 99%を自社排出量から除外しつつ「カーボンニュートラル」を宣言している(*65)。 これらの企業はしばしば再生可能エネルギー証書や将来予測によるオフセットを利用しているが、実質 的な追加削減には繋がっておらず、消費者や投資家を欺く「グリーンウォッシュ」の典型例となっている (*65)。 同様に製造業や輸送業界でも、使用段階排出(Scope3)を報告に含めない、短期目標を設定せず「2050 年ネットゼロ」だけを宣言するといったケースが多い。こうした不誠実な開示は、情報開示を義務付ける 法規制が未整備の中で特に問題視される。 近年では、外部からの訴訟・行政制裁も増加しており、ニューヨーク州では世界最大の畜産企業 JBS が 「2040 年ネットゼロ達成」などの宣伝で消費者を誤導したとして訴えられた(*66)。これらは企業が実態以 上に環境配慮的に見せかけることであり、規制当局や市場の信頼を損ねる行為である。 企業の気候関連開示には、第三者監査の強化や、全排出源を網羅した透明な報告基準の導入が必要であ る。 (4) 「前例なき国際協力」の困難性 気候変動対策は地球規模の連携を前提とする前例のない挑戦であり、緩和・適応の両面で国際協力の強 化が不可欠とされている(*67)(*68)。IPCC も「国際協力は野心的な緩和・適応・気候レジリエント開発を 達成するための不可欠な原動力」であり、特に途上国支援を含む資金・技術の提供を通じた協力が目標実 現の鍵であると指摘している(*67)。 しかし、国際協調には多くの障壁が存在する。例えば、各国の経済発展段階や歴史的責任の違いから、緩 和負担の不公平感や信頼構築の難しさが生じる。 ©anan room Tomoki Anan

途上国は緩和・適応に必要な資金・技術を自力で賄えないため、先進国の支援なしでは目標達成が困難と なる(*67)(*68)。 ⚫ 財政・技術支援の不足: 国際協力には膨大な資金が必要だが、実際には支援が不足している。資金 調達のメカニズム整備や技術移転の仕組み構築には各国の利害調整が不可欠であり、協力関係の 維持は容易ではない。 ⚫ 多国間枠組みへの依存: パリ協定のような多国間協定は協調の基盤となるが、主要国が離脱・不 参加になるとその実効性は揺らぐ。 トランプ政権 2.0 下では米国がパリ協定からの離脱を継続し、 気候関連規制の凍結・撤廃を打ち出している(*69)(*69)。こうした状況では、米国抜きでの合意形 成が難航し、EU や中国が連携を試みても、協調のリーダー不在によって目標未達リスクが増大す る恐れがある(*69)(*69)。 ⚫ 国際分断の加速: 米国が「アメリカ第一」を掲げ多国間協調を離脱する姿勢を強めるほど、同盟・ 友好国間でも対応の温度差や摩擦が広がる。専門家はトランプ政権 2.0 の外交スタンスを「国連 など多国間秩序のリーダー役放棄」に等しいと指摘しており(*69)、協調には米国主導の枠組みも 重要であったことが浮き彫りになっている。 以上のように、気候変動対策には過 に例を見ないレベルの国際連携が必要だが、米国の後退や各国の 利害対立などによって協力は極めて困難な状況である(*67)(*69)。目標達成には新たな協調メカニズムの 構築と信頼醸成が急務である。 (5) 「国境の壁では防げない地球温暖化と気候変動」の構造的問題(国家戦略の限界) 気候変動は海洋・大気循環など地球規模のプロセスを通じて影響が全世界に波及するため、一国だけで 防御・解決できないという根本的な構造問題がある。国連事務総長は「気候変動にパスポートはなく、国境 を知らない」と述べ、地球規模で共通の利益を求める必要性を強調している(*70)。 実際、洪水や干ばつ、熱波など極端気象は国境線を越えて発生し、被災地域を連鎖的に拡大させる。例え ば米墨国境付近で発生した豪雨は両国に被害を及ぼし、南アジアのモンスーンも複数国に同時被害をもた らしている(*71)。こうした事例は、国家間の連携なくして、気候変動や災害から国民を守りきれないこと を示している。 ⚫ 環境・社会リスクの拡大: 気候変動は水資源減少や農作物不作を引き起こし、飢餓や難民流出を誘 発する。UNHCR は「極端気象や環境悪化は重層的な危機をもたらし、人権侵害や貧困の増大、 社会不安を生じさせている」と警鐘を鳴らしている(*72)。これらは一国の対策では収拾できず、 越境した影響に対応する国際協力が欠かせない。 ⚫ 経済的相互依存: エネルギー・食料・製造業などサプライチェーンは国際的に繋がっている。たと え各国が個別に脱炭素を進めても、経済活動を他国に移転すれば排出総量は減らない(いわゆる カーボンリーケージ) 。また、一国が高関税や輸入規制で「環境主権」を強化しても、他国との摩 擦を招くことになり温暖化対策の効率は下がる。 ⚫ 難民・移民の流れ: トランプ政権 2.0 が強調する国境の壁や排他的な移民政策は、気候変動による 移住・避難の波には無力である。気候危機で発生する干ばつや洪水が難民を生み出しても、物理 的壁では流入を止められない。これらは「自国第一」主義では解決できない共通課題であり、越 境するリスクへの協調対応が求められる(*70)(*72)。 以上から、気候変動対策には国境を越えた発想が不可欠であり、今後の異常気象への国家単位での対応 には根本的に限界がある。各国は国際機関や地域協力を通じて相互支援の仕組みを強化し、グローバルな 視点で防災・適応策を展開する必要がある。 ©anan room Tomoki Anan

(6) 温暖化抑止が人類生存の最重要課題である現実 IPCC は気候変動を「人間の福祉と地球の健康に対する脅威」と断言し、持続可能かつ生存可能な将来を 確保できる機会の窓口が急速に閉じつつあると警告している(*73)。 実際、世界は温室効果ガス排出量と平均気温で過 最高を更新しつつあり、記録的な熱波・洪水・干ばつ が多発している(*74)(*74)。 こうした破滅的な兆候が示す通り、1.5~2℃を大幅に超える温暖化は人類にとって破滅的な影響を及ぼ す。海面上昇による沿岸都市の沈没、食料生産能力の喪失、感染症の拡散などは生存基盤を根底から脅か し、気候変動は最重要の安全保障問題と言える。 ⚫ 緊迫する脱炭素行動: UNEP によれば、各国の現行コミットメントでは今世紀末までに 2.5~2.9℃ の上昇が見込まれており、大幅なさらなる削減がなければ目標達成は不可能である(*74)。国連事 務総長も「1.5℃の実現はまだ可能だが、そのためには気候危機の毒の根源である化石燃料を断固 として排除しなければならない」と訴えている(*74)。各国は今後 10 年以内に大胆な排出削減策 と再生可能エネルギーへの移行を進めなければ、取り返しのつかない災害が現実化する。 ⚫ 米国の政策後退リスク: トランプ政権 2.0 はパリ協定の再加入を否定し、国内の環境規制凍結も 宣言している(*75)。米国が世界最大級の排出国として政策後退に向かえば、世界全体の排出量は さらに増大し、温暖化は加速する。こうした動向は IPCC が指摘する「人類生存の機会の窓が閉 じつつある」現実を一層厳しいものにし、いかなる政策よりも温暖化抑止を最優先課題とせねば ならないことを示唆している(*73)(*75)。 このように温暖化の抑止は人類の生存に直結する喫緊の課題である。現状のままでは取り返しがつかな い事態を迎える可能性が高く、国際社会はパリ協定に立ち返り、各国・企業・市民が協力して温室効果ガス 排出を急激に削減する必要がある(*73)(*74)。 第 3 部 分断化進行下の地球温暖化抑止に向けた前例のない国際協力の構築 1. 現行体制+分断加速下で温暖化抑止が極めて困難な理由(現状と制約) 世界の平均気温は急上昇しており、2024 年には産業革命前の平均気温に対し約 1.55℃上昇し、世界で観測史 上最も高い年になる見込みである(*76)(*77)。国連気候変動に関するパリ協定(1.5℃目標)を守るには、2030 年までに世界排出量を年 9%ずつ削減する必要があると国連事務総長も警告している(*77)。 しかし、現状の各国の温室効果ガス削減コミットメント(NDC)ではまったく不十分であり、2025 年前半ま でに改定がなされなければ、パリ協定の 1.5℃目標は「数年以内に達成不可能」になると UNEP 報告書は警告 する(*77)。 実際、 現在の政策水準では 2100 年に約 3.2℃の温暖化が予測され、 1.5℃目標とはかけ離れた状況である(*78)。 このように科学的データは、温暖化抑止のためにはこれまでにない規模・速度での行動が求められていること を示している。 一方で、現実の国際政治環境は極めて厳しい。 近年、世界は米中対立や新冷戦と指摘される地政学的分断の時代に入り、自由貿易・多国間協調に代わりパ ワー・ポリティクスやナショナリズムが台頭している(*79)(*80)。 特に米国では「トランプ政権 2.0」によって保護主義や排外主義的な政策が強まる懸念がある。NIRA などの 分析では、 「2025 年以降、グローバル化の逆回転、経済の断片化はさらに進む」と指摘されており、国際ルール に基づく協調から取引主義的外交へのシフトが顕著だ(*80)(*79)。 そのため、国連や G7・G20 といった従来の協議の場でも米中対立などで合意形成は難航し、先進国による途 上国向け気候資金 1,000 億ドル目標も未達成のままである(*81)。こうした協調の機能不全は、温暖化の危機的 状況に対処するための国際的なリーダーシップを著しく欠如させている。 ©anan room Tomoki Anan

また、経済・技術面の制約も深刻である。先進国と途上国との間で脱炭素負担の配分や資金提供を巡る対立 が続き、途上国側では低コストで導入可能な再エネ技術の普及が遅れている。IPCC 報告によれば、再エネ・省 エネなど低排出技術の導入は多くの途上国で遅れており、資金や技術移転の制約が大きな要因になっている (*78)。実際、先進国から途上国への公的・民間気候資金は増加傾向にあるものの、2020 年目標(年間 1,000 億 ドル)を下回っており、その伸びも 2018 年以降鈍化している(*78)。 化石燃料支援が依然として多額に上っている一方で、適応支援や途上国の低炭素投資支援は不足している。こ れらの政治・経済・技術制約が重なる結果、現行の分断化が進む国際体制下では温暖化抑止の困難性が極めて 高まっている。 主な制約課題(現状) ⚫ 地政学的分断の深刻化:米中対立や新興保護主義の高まりにより、多国間協調が弱体化している (*79)(*80)。気候交渉は経済や安全保障と対立しやすく、合意が難航している。 ⚫ 資金・技術移転不足:先進国の資金公約は未達成で、再エネ導入や省エネ推進のための国際資金が不足 している (*78) (*81)。途上国では技術開発や制度整備が遅れ、支援の遅滞が脱炭素を阻害している (*78)。 ⚫ 経済構造の制約:依然として多くの国で化石燃料依存が高く、迅速なエネルギー転換を阻む政策や産業 構造が残存している。炭素価格設定や補助金改革が不十分なまま、気候政策と経済成長・エネルギー安 全保障とのトレードオフが存在する。 ⚫ 協力インセンティブの欠如:国際制度に課せられた拘束力が薄く、主要国にとっては自主的コミットメ ント以上の行動促進のインセンティブに乏しい。さらに、新興国サイドでは先進国への不信感が根強く、 公平負担の認識齟齬も大きい。 これらの制約により、地球規模での協力体制は十分に機能しておらず、温暖化抑止はきわめて困難な状況に置 かれている。 2. 2030 年短中期対応に向けた国際連携体制・具体提言 2020 年代末までに排出削減の軌道転換を図るため、2030 年に向けた短期・中期目標と協力体制の強化が急 務である。UNEP によれば 2030 年までに世界全体の排出量を 2019 年比で約 42%削減しなければ 1.5℃目標は 達成困難になり、同時にエネルギー効率の大幅改善と再生可能エネルギーの急速拡大が求められる(*82)(*83)。 特に、COP28(2023 年)では温暖化抑止のため「化石燃料からの脱却」 、2030 年までに再生可能エネルギー 容量を 3 倍、省エネ改善率を 2 倍にするという目標合意が示された(*84)。また、G7 でも COP28 成果(通称 UAE コンセンサス)の実施を確認し、 「再エネ容量 3 倍・省エネ 2 倍」の目標を採択した(*83)。これらは数値 目標として全世界を牽引する指針となる。 対策としては、まず国際的な目標管理とフォローアップ機能を強化すべきである。具体的には、パリ協定の 「5 年ごとの NDC 更新」プロセスにおいて、全球ストックテイク(GST)の成果を踏まえた新 NDC の義務的 提出や、中間目標(2035 年、2040 年など)の設定を義務化する方針を各国に促す。COP28 で採択された第 1 回全球ストックテイクの決定文書は、各国に 2025 年前半に次期 NDC(2035 年目標)を提出させると規定して おり(*84)、これを確実に履行させる仕組み(透明性確保、報告義務強化、進捗点検メカニズム)を国際協定に 組み入れることが望ましい。併せて、主要排出国グループ(G7/G20 や米中等)に「2030 年気候アクション中 枢」のような常設協議体を創設し、共通 KPI による進捗管理と相互支援を図ることが考えられる。 次に資金・技術協力の抜本的拡充である。先進国は 2025 年までに気候財政(緩和・適応・損失・被害)に対 する公的資金目標を大幅に上方修正し、民間投資も呼び込む枠組みを整備する必要がある。具体的には、COP27 で創設された「損失・被害基金」に確実に資金を集中させるとともに、グリーン気候基金(GCF)への資金拠 出を年間 1,000 億ドル以上に増やす努力が必要である(*85)(*86)。また、国連開発計画(UNDP)や世界銀行、 ©anan room Tomoki Anan

国際通貨基金(IMF)など国際金融機関に対し、気候適応・緩和プロジェクトへの融資要件緩和や担保保証制度 の導入を求めるべきだ。融資元本返済を NGO や各国政府と保証しあう新たなメカニズム(公的開発援助の気 候用途への再配分や特別 SDR の気候用途拠出など)の検討も重要である。これにより、特に途上国・新興国に おける脱炭素・適応インフラ整備を加速させることができる。 更には、技術協力と能力構築の領域でも多角的アプローチが必要である。まず、再生可能エネルギー、電化交 通、グリーン水素、CCUS(炭素回収・貯留)などクリーン技術の国際共同研究開発(例:Mission Innovation、 国際エネルギー機関の協議体など)を活性化し、技術移転パイプラインを確保する。次に、途上国での制度整 備・専門人材育成支援を強化する。 具体的には、先進国は途上国の法律・規制整備やエネルギー市場改革に協力する技術支援チームを派遣し、現 地企業が脱炭素ビジネスに参入しやすい環境を整備するべきである(*86)。さらに、省エネ改修や適応農法など 現場レベルの技術・知見共有を NGO や大学、国際機関が連携して行うことで、地域のレジリエンスを底上げす ることが望ましい。 以上を踏まえ、具体的な提言例は以下のとおりである: ⚫ NDC・目標再設定の強化:2025 年 COP29 までに、2035 年・2040 年の中期目標を含む新たな NDC 提出を義務化する。抜本的削減策(再エネ増強、省エネ政策、石炭使用削減など)を盛り込み、産業・ 運輸・建築分野での排出抑制を具体化する。IPCC は各国が 2030 年までに世界排出量を 2019 年比で 42%削減するコミットメントを共同で求めており(*84)、 これを達成する形で NDC 水準を厳格化する。 ⚫ 気候資金と技術支援の拡充:先進国・多国間金融機関が 2030 年に向けた気候投資目標(緩和と適応の 両面)を再設定し、実行可能な資金動員計画を定める。グリーン気候基金などへの支払いを増額する とともに、民間資本(グリーンボンド、SDGs インパクト投資など)を引き込む仕組みを整える。IPCC も資金・技術移転が未達である点を指摘しており(*85)、この改善が短中期の重点課題である。 ⚫ クリーンエネルギー導入の加速:IEA が指摘するように、2030 年までに再生可能エネルギー容量を現 状の約 3 倍に拡大し、省エネ性能を倍増させる努力が必要である(*83)(*84)。これを促進するため、 国際共同プロジェクトやファンド(太陽光・風力アライアンス、国際エネルギー機関の技術支援)を 組成し、途上国でも再エネ設備を迅速に導入できるようにする。途上国の電力網整備やエネルギー貯 蔵(バッテリー)への投資も拡大し、クリーンエネルギー利用を安定化させる。2024 年 G7 ミーティ ングでも「再エネ容量 3 倍、省エネ 2 倍、2035 年までに電力分野の脱炭素化」を含む COP28 合意の 実施が強調された(*83)。 ⚫ 民協働・市民参加の強化:産業界・金融界・学界・市民社会の多層的連携を促す。企業による 2050 年 ネットゼロ目標(RE100 や SBTi など)をサポートするため、政府間で共通の指標や報告基準(ESG 開示ルール、カーボンフットプリント基準)の策定を進める。IPCC はビジネス、NGO、若者など多 様なアクターの協力を気候行動の成功要因に挙げており(*85)、国際交渉でも市民意見や科学者コミュ ニティの成果を速やかに取り込む仕組みを整える。民間セクターには炭素価格導入や技術イノベーシ ョンに対するインセンティブを与えつつ、新興・途上国でもクリーンテクノロジーを採用しやすいビ ジネス環境を整備する。 これら短中期の国際協力策を通じて、分断化のリスクを最小化しつつ排出削減を加速する道筋を作ることが 求められる。 3. 2050 年ネットゼロとその先を見据えた長期的制度・枠組み提言(構造的ガバナンス刷新案) 長期的には、2050 年までのネットゼロ実現とそれを超えた脱炭素社会の構築を視野に入れた新たなガバナン ス体制が不可欠である。IPCC を含む科学界の広範な報告では、1.5℃目標達成には 2050 年代前半までに世界の 二酸化炭素(CO₂)排出量をネットゼロにし、その後に純排出をネットマイナスにすることが必要であると強調 ©anan room Tomoki Anan

している(*87)。 すなわち 2050 年頃までに実質排出ゼロを達成する国際合意を構築し、各国が順守できる長期目標とモニタリ ング体制を設けるべきである。これには、パリ協定のフレームワークを超える法的・制度的な強化が含まれる。 たとえば、国際的な炭素価格制度や炭素予算の遵守メカニズムを導入し、排出削減の国際的監督を強化する 案が考えられる。具体的には、全主要国が参加する炭素価格協定(炭素税や排出権取引の国際協調)を作り上 げ、WTO など既存の貿易協定と連動させて競争条件を均一化する仕組みを検討すべきである。また、EU が進 める「国境炭素調整措置(CBAM) 」の枠組みを他国・地域にも拡大適用することで、グローバルな炭素価格形 成を促すことも重要である。 制度設計の刷新としては、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)やパリ協定の中長期見直しを超えて、新たな 国際機関の創設も選択肢となりうる。たとえば、WHO のような「世界気候変動機構」の設立構想や、国連安全 保障理事会における気候安全保障議題化など、政府間レベルで強制力を伴う協調メカニズムを模索する動きが 考えられる。また、国際開発協力を気候観点で統括する全世界的ファンド(「グローバル気候変動基金」 )を設置 し、途上国支援を恒常化する制度を構築することも提案されている。 さらに、民間および非政府セクターも含めた多層協力モデルを制度化する必要がある。IPCC は多層的ガバナ ンスを重視しており、地方自治体や企業連合、研究機関を含む多様なアクターが政策決定に参画する統治構造 が効果的であると指摘している(*87)(*88)。したがって、長期的には国連機関や国際機構によるトップダウン型 の方策と、都市連合(C40 等)や産業別アライアンス(例えば脱炭素製造業連合)などボトムアップ型のネッ トワークを両輪とした協働メカニズムが望ましい。 提言例を以下に示す: ⚫ グローバル・カーボンガバナンスの強化:2050 年ネットゼロ実現のためには、全排出国を巻き込む炭 素予算の設定と国際的な執行機構が必要である。例えば、国連監視下の排出量取引制度や炭素税協定 を制定し、加盟国間の排出削減義務を数値化する。これにより、各国の削減努力を透明化・公平化し、 違反時のペナルティ導入も検討できる。 ⚫ 国際資金フローの再編・恒常化:気候投資を従来の ODA 枠組みから独立した恒久的メカニズムとす る。途上国の緑のインフラ建設に充てるため、IMF の特別引き出し権(SDR)の気候用途拠出や国際 公債の発行拡大を図る。金融・財政政策を気候安定化に直結させるため、中央銀行や金融当局の気候 リスク規制(NGFS 等)を国際標準化する。 ⚫ 産業・貿易政策のグリーン化:世界貿易機関(WTO)に気候条項を組み込み、脱炭素技術の普及を阻 害する貿易障壁を撤廃する。再生可能エネルギーや環境技術の国際特許シェアリングを促進し、クリ ーン製品の国際市場アクセスを拡大する。さらに、国際的な脱炭素イノベーション連携(例えば先進 国と新興国の研究機関の共同プログラム)を恒常化し、新技術の公平な普及を促す。 ⚫ 包括的な社会変革の促進:長期的目標達成には科学技術だけでなく、社会制度や行動変容を伴う経済 システムの転換が不可欠である。教育・普及活動を国連や各国政府が連携して強化し、国民の生活様 式や企業経営に脱炭素原則を定着させる。気候正義や公平性(公正な移行)を制度化し、脆弱コミュ ニティ支援を盛り込むことで社会受容性を高める。 これら長期的枠組みは、現実的には段階的かつ柔軟に導入すべきである。 まずは複数国による先行協定(気候クラブ)の形成や、気候不安定国間での技術協力強化から始め、制度が成 熟する中で参加国を拡大していくアプローチが考えられる。 最終的には IPCC が指摘するように、政治的リーダーシップと国際協調体制の抜本的強化によってのみ、2050 年以降の脱炭素社会は現実味を帯びてくるのである(*87)(*88)。 ©anan room Tomoki Anan

第 4 部 まとめ 1. 国際秩序の変化 昨今、世界秩序は多極化と断片化が急激に進みつつある。Chatham House の報告は、1945 年以降優勢だっ たリベラル国際秩序が、中国の台頭やグローバル・サウス諸国の不満、民主主義国における格差拡大・ポピュ リズム、ロシアの復権主義、そして 2025 年初頭に就任したトランプ大統領によるナショナリズム志向の外交 などにより「かつてないほど」揺らいでいると指摘する(*89)。 実際、2025 年 1 月 20 日の就任直後、トランプ政権 2.0 は大統領令で、パリ協定および WHO からの脱退 手続き開始を表明し、気候関連の国際援助を停止した(*90)。さらに 4 月には「通商緊急事態」を宣言して全 輸入品に一律 10%の追加関税を課す措置を発表した(*91)。 これらは従来の多国間貿易体制に逆行する行動であり、同盟国や国際機関の反発を招いた。例えばドイツ のショルツ首相は米新関税を「世界の繁栄を生み出した貿易システムへの攻撃」と強く非難した(*92)。WTO はこの影響で 2025 年の世界貿易量成長率予測を従来の+2.7%から-0.2%に引き下げ、特に米中貿易の特定分 野における「選択的切り離し」を警戒している(*93)。 これらの動きを背景に、米国中心の秩序に対する信頼は低下しつつあり、国際秩序の再編が急速に進行し ている。 2. 主要国の対応 米国の変化に対し、他国は警戒と対応策の模索を進めている。 EU は米国の保護主義的な政策に強く反発し、報復関税や代替市場の開拓を検討中である。欧州委員会は当 初、対抗措置として報復関税を示唆し、専門家調査でも「報復関税や非米国との新規通商協定、米 IT 企業へ の規制強化などを組み合わせて対抗すべき」という意見が多数を占めた(*94)。米欧間の連携には緊張も見ら れ、Atlantic Council は「2025 年の大課題は貿易・気候・その他の政策で米欧の戦略的利益が分裂するかどう か」であると警告する(*95)。これに対し、ドイツやフランスの指導者は「同盟国ではない行為」との強い言 葉で米国を牽制している(*92)。 アジアでは、中国が追加関税に対して「最後まで戦う」姿勢を表明し、米側に対抗する構えを見せた(*93)。 インドや日本、韓国なども貿易面で米国からの圧力に警戒し、サプライチェーンの多元化や新たな経済連携 を模索している。特にインドは、通商分野で米国の分析対象国に名指しされており、ホワイトハウス声明では EU やブラジルとともに協議の焦点に据えられた(*95)。モディ首相の訪米時には「協議による新協定」が示 唆され、インドは第一の交渉相手国となる見通しである(*95)。 グローバルサウスでは、各国が米国の協調後退を追い風とする動きも目立つ。ルーラ新政権のブラジルは、 2025 年 COP30 ホスト国としてパリ協定の堅持を打ち出し、炭素市場の国際拡大や先進国の気候資金拠出の 実現を強く訴えている(*90)(*90)。 同様に南アフリカ(2025 年 G20 議長国)やサウジアラビア(G20 議長国)も、域内協調やグリーン戦略の 推進に力を注いでいる。これに対し、途上国は米国の資金・技術支援減少に懸念を抱き、国際的な支援枠組み の再整備を求める声が強まっている(*90)。 3. 地球温暖化対策への影響 トランプ政権 2.0 の登場は、国際気候政策に大きな逆風をもたらしている。当初の大統領令で米国はパリ 協定や関連支援から正式に撤退し(*90)、温暖化対策予算を凍結した。 米エネルギー政策では IEEJ 分析にもあるように、 「化石燃料や原子力を用いて自給率を大幅に高め、環境 影響を顧みず米国のエネルギー独立を強化する」方針が掲げられている(*96)。実際、環境規制の緩和を通じ て石油・天然ガス・石炭の生産・輸出が促進されており(*96)、国内の排出量は増加傾向にある。 ©anan room Tomoki Anan

Carbon Brief の分析では、バイデン政権の気候政策が撤回された場合、2030 年時点で米国の温室効果ガス 排出削減率は 2005 年比約 28%にとどまり(目標 50~52%の半分以下)(*97)、しかもトランプ政権 2.0 の政 策は 2030 年までに排出量を最大で 4 ギガトン上乗せする可能性が指摘されている(*97)。同報告は、このま までは「1.5℃目標を維持する希望が事実上失われる」と警告している(*97)。 国際的には、米国抜きでの協力体制の構築が急務となった。多くの国はパリ協定の目標達成にコミットし 続けているが、先進国間のリーダーシップ格差が広がっている。 Stimson Center によれば、米国が協力資金を提供しない今、南アフリカ議長の 2025 年 G20 やブラジル議 長の COP30 が温暖化対策を牽引し、途上国との協調で新たな道筋を模索する機会が生まれている(*90)。し かし同時に、発展途上国は気候変動への脆弱性が高まっており、資金・技術不足が格差を拡大させるリスクが 高い。こうした状況は、国際社会全体で緩和・適応策を加速させる必要性を浮き彫りにしている(*90)(*90)。 4. 国際協調の課題 米国の一方的な政策転換は、国際協力の基盤を揺るがしている。Chatham House は、米国が自ら築いた国 際秩序から距離を置く結果、同盟国・敵対国の双方から「米国は信頼できない行為者」と見なされる状況にな っていると分析する(*98)。 実際、世界の各分野で協調体制の空洞化が深刻化している。WTO は 2025 年の世界貿易量が米国の関税政 策を含む複合的要因により 0.2%減少すると予測し(*99)、さらに最悪のシナリオでは-1.5%の縮小をもたらす と警告している(*99)。IMF と世界銀行もまた、米欧間の貿易摩擦拡大が世界経済に大打撃を与えると警鐘を 鳴らした(*100)。このため、従来の WTO ルールや多国間協定だけでは事態を解決できないとの懸念が広が っている。 安全保障面でも困難が増す。NATO や日米韓同盟は当面維持されるものの、米国の関与の縮小や一部合意 不能により、各国が独自に防衛政策の見直しを迫られている。また気候・保健・サイバーなど国境を越える課 題では、トランプ政権 2.0 による WHO や UNFCCC からの離脱で国際機関の信頼性が低下し、協力体制の 再構築が急がれる。Atlantic Council は「米欧が貿易・気候などで戦略的利益を分裂させるリスクが高まって いる」と指摘し(*95)、グローバルな共通課題への協調が一段と難しくなっていることを示唆している。 こうした状況下では、国際社会は新たなパートナーシップや地域協力を模索しながら、従来の枠組みに依 存しない安定化策を構築せざるを得ない局面に直面している。 第 5 部 新たな政策と未来への展望 1. 国際気候ガバナンスの刷新と柔軟な「Climate20」構想<国連依存からの脱却と新しい枠組みの構築> 【概要】 既存の国連枠組み(UNFCCC)に頼るだけでは温暖化抑止は限界を迎えている。新たに主要排出国・ 経済圏を中心とした柔軟な連携体「Climate20(仮称)」を構築し、迅速な意思決定と行動促進を図る。 【具体的な内容】 近年、国際政治の分断により国連や G20 など多国間枠組みの合意形成が困難化している。温暖化抑止 の緊急性を踏まえ、排出大国(G7、BRICS、新興国主要国)および EU、アフリカ代表などを中心に 「Climate20」を創設し、年次首脳会合・気候サミットを開催。脱炭素目標設定、資金供与、技術協力な どを柔軟に推進する。 正式な条約体制とせず、合意文書・コミットメント方式で参加国の自由度を確保し、実効性を高める。 国連機関とは連携し、パリ協定と整合性を保ち、停滞する国際枠組みの「突破力」として機能させる。 早期発足に向け、G7・EU 主導で各国との対話を進め、初期段階では自発的枠組みとして立ち上げるこ とが現実的と考える。 ©anan room Tomoki Anan

【想定されるリスク・課題】 • 参加国の限定性 主要排出国間の利害対立により、Climate20 への参加が限定的になる可能性がある。 • パリ協定との整合性問題 既存の国連体制(UNFCCC)との矛盾や二重構造化による混乱が懸念される。 • 新興国・途上国の反発 特定国中心の枠組みに対して「不公平だ」との批判が生じるリスクがある。 • 拘束力の弱さ 条約化しない場合、各国の実施意欲や目標達成率が不安定になる恐れがある。 【期待される効果】 Climate20 構想が機能すれば、迅速かつ柔軟な国際連携によって、従来の国連枠組みの限界を補完で きる。主要排出国間での合意形成スピードが向上し、脱炭素目標の前倒し達成や、気候資金の即応体制 整備など、環境・経済両面での迅速なインパクトが期待できる。 2. 国際炭素市場と価格メカニズムの統一化推進<CBAM の拡張と炭素税国際協定の提唱> 【概要】 炭素価格制度をグローバルに拡大・標準化することが必要である。EU の「国境炭素調整措置(CBAM) 」 を他地域にも広げた、国際炭素価格協定(カーボンプライシング同盟)を提唱する。 【具体的な内容】 現在、炭素価格の導入は地域間でばらつきが大きく、排出削減インセンティブの不均衡を生んでいる。 従って、まず EU の CBAM に続き、日本、カナダ、韓国、豪州など同様の制度を導入し、対象品目を 鉄鋼・アルミからセメント、化学品、電力などへ拡大する。 さらに、WTO ルールと整合的な形で「国際炭素価格協定」を創設し、炭素税または排出量取引制度 (ETS)導入国が協力し、炭素価格の下限設定と透明な測定・報告・検証(MRV)基準を共有する。 途上国への支援策(収益の一部還元)も組み込み、制度の受容性を高める。これにより、カーボンリー ケージを防ぎつつ、世界的な脱炭素を加速する。 【想定されるリスク・課題】 • WTO ルールとの衝突リスク 炭素国境調整措置が保護主義とみなされ、国際貿易紛争に発展する可能性がある。 • 炭素価格格差 国や地域によって炭素価格が不均一となり、競争環境の歪みが続く恐れがある。 • 途上国への負担増加 貿易コスト増大により、途上国経済に悪影響を与えるリスクがある。 【期待される効果】 グローバルな炭素価格標準が確立すれば、世界全体で温室効果ガス排出削減インセンティブが明確 化され、カーボンリーケージを防止できる。公平な競争条件の下で脱炭素経済移行が進み、持続可能 な成長と地球温暖化抑止が同時に加速される。 3. グリーン・ニューディール型の途上国支援体制構築<インフラ・資金・技術の包括的な途上国支援> 【概要】 途上国の脱炭素化と気候適応を加速するため、インフラ・資金・技術を一体提供する「グリーン・ニュ ーディール型支援パッケージ」を国際社会で構築する。 ©anan room Tomoki Anan

【具体的な内容】 途上国では気候変動対策への資金・技術・制度整備が著しく遅れている。このため、G7・G20・国際 金融機関・国連機関・民間投資家が連携し、グリーンインフラ(再エネ、水資源、都市適応インフラ等) への大型支援パッケージを構築する。 資金面では気候基金(GCF)への拠出拡大、グリーンボンド発行、特別引き出し権(SDR)の活用を 促進する。技術面では、先進国による技術移転支援(例:太陽光発電、水素製造、気候スマート農業技 術)を強化する。制度面では、現地のエネルギー市場改革や気候適応政策支援を進め、現場レベルの実装 力向上を図る。特にアフリカ諸国・小島嶼国(SIDS)など脆弱国に重点的な支援を実施する。 【想定されるリスク・課題】 • 資金不足リスク 巨額な資金需要に対して、拠出国の財政事情から資金確保が難航する可能性がある。 • 支援の偏在リスク 支援対象国やプロジェクトの選定で偏りが生じ、不公平感を生む恐れがある。 • 汚職・ガバナンス問題 途上国での資金流用や腐敗リスクによって、支援効果が減殺される可能性がある。 • 現地実装力の不足 技術移転後の定着・運用能力が不足し、プロジェクトが形骸化するリスクがある。 【期待される効果】 グリーン・ニューディール型支援によって、途上国における再生可能エネルギー、クリーンインフ ラ、気候適応策が急速に普及し、世界全体の脱炭素化速度が飛躍的に向上する。経済的にも新たな市場 と雇用を生み出し、グローバル経済の新たな成長ドライバーとなる。 4. 自治体・民間主導の脱炭素ネットワークの拡大<行政と企業との連携による新たな気候変動体制構築> 【概要】 国家レベルだけでなく、都市や企業が主体となる「脱炭素ネットワーク」を国際的に拡大し、地域主導 型による脱炭素への取り組みを加速させる。 【具体的な内容】 国レベルの交渉停滞を補完するため、都市連合(例:C40 Cities、ICLEI)や企業連合(例:Race to Zero、 RE100)の枠組みを国際的に強化する。先進都市・企業と途上国都市・企業を結び、脱炭素技術や知見を 共有する。 例として、再エネ導入、ゼロエミッションビル建設、EV・水素交通インフラ拡充、省エネ住宅普及プ ロジェクトなどを共同で実施する。各国政府はこうした自治体・企業イニシアティブに対する資金支援 や制度整備(脱炭素技術導入支援、規制緩和)を行い、ボトムアップ型の脱炭素推進力を高める。SNS や オープンデータを活用し、市民参加も促すことで社会全体の意識変革を図る。 【想定されるリスク・課題】 • 資金・リソース不足 地方自治体や中小企業には十分な資金や人材が確保できない恐れがある。 • 規制・政策支援不足 国家レベルでの支援や法制度整備が追いつかず、取り組みが限定的になる可能性がある。 • 効果測定の難しさ 個別事例の積み上げによるインパクト評価が難しく、全体的な効果が見えにくくなる。 ©anan room Tomoki Anan

【期待される効果】 自治体・企業単位での脱炭素ネットワーク拡大により、ボトムアップでの脱炭素運動が広がる。地 域単位の再エネ導入、省エネ住宅、EV 普及など、生活者に直結する変革が加速し、気候変動対策が「特 別なこと」から「日常の当たり前」になる社会基盤が形成される。 5. 国際金融ルールにおける気候リスク対策の強化<IMF・世銀改革と金融安定理事会の権限・責任拡充> 【概要】 気候変動リスクが国際金融安定性に与える影響を踏まえ、IMF・世銀・金融安定理事会(FSB)による 「気候金融リスク対応能力」の強化を図る。 【具体的な内容】 近年、気候リスク(自然災害リスク、移行リスク、訴訟リスクなど)が金融危機を引き起こすリスクが 高まっていることから、IMF は加盟国向け経済監視(Article IV 審査)に気候リスク分析を組み込み、各 国の脆弱性を定期評価すべきと考える。 世銀は融資対象プロジェクトに厳格な気候基準(排出インパクト分析、適応対策評価)を導入する。ま た FSB は各国金融監督当局と連携し、気候関連財務情報開示(TCFD)義務化、ストレステスト制度の 国際標準化を推進する。 加えて、低炭素投資への資本要件緩和(グリーンウェイビング)など、金融規制における脱炭素インセ ンティブ強化策を導入する。 【想定されるリスク・課題】 • 各国規制当局間の足並みの乱れ 気候リスク対応を巡るルール整備で、国際間にズレが生じる恐れがある。 • 民間金融機関の負担感 新たな規制義務に対し、金融機関側から過度なコスト負担を懸念する声が上がる可能性がある。 • 情報開示の標準化困難 TCFD 開示などの義務化において、業界・国による基準整合が難航するリスクがある。 【期待される効果】 気候リスク対応を国際金融ルールに組み込むことで、グローバル金融市場の安定性が高まり、気候 変動リスクの価格反映が進む。これにより、資本の流れが持続可能なプロジェクトにシフトし、脱炭素 経済への移行を金融面から強力に後押しすることが可能となる。 ©anan room Tomoki Anan

【脚注】 (*1) 米国、日本向け関税問題(Reuters) https://www.reuters.com/world/japan/japan-says-it-is-leaving-all-options-open-against-trumps-tariffs-2025-04-03/ (*2) 日本経済への影響(Reuters) https://www.reuters.com/ (*3) 地政学的超サイクルと気候変動(SEI) https://www.sei.org/perspectives/a-supercharged-geopolitical-supercycle/ (*4) 気候変動と南北対立(IDE-JETRO) https://www.ide.go.jp/Japanese/IDEsquare/Column/ISQ000007/ISQ000007_015.html (*5) 気候交渉における国際協力(JIIA) https://www2.jiia.or.jp/kokusaimondai_archive/2000/2006-06_002.pdf (*6) EU による多国間協力再構築(EUmag) https://eumag.jp/feature/b0521/ (*7) 国連機能不全と課題(Inkstick Media) https://inkstickmedia.com/amid-conflict-and-climate-challenges-the-un-is-faltering/ (*8) NATO 公式 - GDP 比 2%超の防衛支出目標 https://www.nato.int/docu/review/articles/2025/04/14/sharing-the-burden-how-poland-and-germany-are-shifting-the-dialon-european-defence-expenditure/ (*9) 世界経済フォーラム - 世界リスク報告書 2024 https://www.weforum.org/stories/2024/01/global-risks-report-2024/ (*10) 国連事務総長発言 - 気候・核・AI を存在的脅威と指摘 https://press.un.org/en/2024/sgsm22135.doc.htm (*11) BCG - グローバルサウスの台頭 https://www.bcg.com/publications/2025/in-a-multipolar-world-global-south-finds-its-moment (*12) IMF - 地政学的ブロック化と国際取引の減少 https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2024/04/05/Changing-Global-Linkages-A-New-Cold-War-547357 (*13) Deloitte 調査 - サプライチェーン戦略見直し https://www2.deloitte.com (*14) NBR - 友好国間サプライチェーン再構築 https://www.nbr.org/publication/reshaping-supply-chains-for-resilience-and-security/ (*15) The Global Observatory - NATO 同盟国への防衛費増額要求 https://theglobalobservatory.org (*16) Salata Institute, Harvard - パリ協定離脱手続き報道 https://salatainstitute.harvard.edu ©anan room Tomoki Anan

- https://www.reuters.com/world/japan/japan-says-it-is-leaving-all-options-open-against-trumps-tariffs-2025-04-03/

- https://www.reuters.com/

- https://www.sei.org/perspectives/a-supercharged-geopolitical-supercycle/

- https://www.ide.go.jp/Japanese/IDEsquare/Column/ISQ000007/ISQ000007_015.html

- https://www2.jiia.or.jp/kokusaimondai_archive/2000/2006-06_002.pdf

- https://eumag.jp/feature/b0521/

- https://inkstickmedia.com/amid-conflict-and-climate-challenges-the-un-is-faltering/

- https://www.nato.int/docu/review/articles/2025/04/14/sharing-the-burden-how-poland-and-germany-are-shifting-the-dial-on-european-defence-expenditure/

- https://www.weforum.org/stories/2024/01/global-risks-report-2024/

- https://press.un.org/en/2024/sgsm22135.doc.htm

- https://www.bcg.com/publications/2025/in-a-multipolar-world-global-south-finds-its-moment

- https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2024/04/05/Changing-Global-Linkages-A-New-Cold-War-547357

- https://www2.deloitte.com/

- https://www.nbr.org/publication/reshaping-supply-chains-for-resilience-and-security/

- https://theglobalobservatory.org/

- https://salatainstitute.harvard.edu/

(*17) EY - 米国のフレンドショアリング推進 https://www.ey.com (*18) Brookings Institution - オバマ政権のアジア外交と国際協調、米中関係 https://www.brookings.edu/ (*19) China Briefing - 米中貿易摩擦と関税措置 https://www.china-briefing.com/ (*20) CSIS - 欧州の対米自立に関する報告 https://www.csis.org/ (*21) Politico Europe - EU の対米関税対応 https://www.politico.eu/ (*22) ECFR - 米国外交政策の変動に関する分析 https://ecfr.eu/ (*23) Brookings Institution - アメリカのアジアへの軸足 https://www.brookings.edu/ (*24) Reuters (reuters.com) - トランプ大統領の関税に「失望した」日本、企業支援へ https://www.reuters.com/world/japan/japan-says-it-is-leaving-all-options-open-against-trumps-tariffs-2025-04-03/ (*25) Center for Strategic and International Studies - ロシア・親ロシア諸国に関する NATO 分析 https://www.csis.org/ (*26) MarketScreener - トランプ政権と中東・ガザ政策発言に関する報道 https://www.marketscreener.com/ (*27) Reuters (reuters.com) - インドが米国の関税に即時報復せず交渉優先 https://www.reuters.com/ (*28) MarketScreener - トランプ政権と中東・ガザ政策発言に関する報道 https://www.marketscreener.com/ (*29) ECFR - 米国外交政策の変動に関する分析(ウクライナ・中東情勢への影響を含む) https://ecfr.eu/ (*30) Brookings Institution - オバマ政権 国際規範強調 https://obamawhitehouse.archives.gov/ (*31) UNIC - 持続可能な開発目標(SDGs) https://www.unic.or.jp/ (*32) IMF - 世界経済の見通し・貿易協定 https://www.imf.org/ (*33) 自然ハッチ - パリ協定離脱と環境政策の転換 https://shizen-hatch.net/ ©anan room Tomoki Anan

- https://www.ey.com/

- https://www.brookings.edu/

- https://www.china-briefing.com/

- https://www.csis.org/

- https://www.politico.eu/

- https://ecfr.eu/

- https://www.reuters.com/world/japan/japan-says-it-is-leaving-all-options-open-against-trumps-tariffs-2025-04-03/

- https://www.marketscreener.com/

- https://www.reuters.com/

- https://obamawhitehouse.archives.gov/

- https://www.unic.or.jp/

- https://www.imf.org/

- https://shizen-hatch.net/

(*34) IEEI - エネルギー政策動向 https://ieei.or.jp/ (*35) Swissinfo - 国連関連支援金の削減報道 https://www.swissinfo.ch/ (*36) Trends Research - グローバル秩序の変化分析 https://trendsresearch.org/ (*37) Council on Foreign Relations - 新興国と BRICS の台頭 https://www.cfr.org/ (*38) Atlantic Council - 多極化する世界秩序分析 https://www.atlanticcouncil.org/ (*39) IPCC - 第 6 次評価報告(AR6) https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/ (*40) IPCC - AR6 報告、気候変動の影響分析 https://www.ipcc.ch/ (*41) WMO - 世界気象機関 気候報告 2023 https://public.wmo.int/en/media/press-release (*42) UNEP - エミッション・ギャップ報告 2023 https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023 (*43) UNFCCC - 温室効果ガス排出量推計報告 https://unfccc.int/ (*44) 資源エネルギー庁(日本政府) - パリ協定 グローバル・ストックテイクまとめ https://www.enecho.meti.go.jp/ (*45) Climate Policy Initiative - 気候関連投資総額レポート https://www.climatepolicyinitiative.org/ (*46) OECD - 先進国による途上国向け気候資金提供データ https://www.oecd.org/ (*47) UNEP - 適応ギャップレポート 2023 https://www.unep.org/resources/ (*48) Greenbacker Capital - 再エネ発電能力の拡大予測 https://greenbackercapital.com/ (*49) WMO - 再エネ導入量と気候への影響レポート https://wmo.int/ (*50) IRENA - 再生可能エネルギーのコスト動向 https://www.irena.org/ ©anan room Tomoki Anan

- https://ieei.or.jp/

- https://www.swissinfo.ch/

- https://trendsresearch.org/

- https://www.cfr.org/

- https://www.atlanticcouncil.org/

- https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/

- https://www.ipcc.ch/

- https://public.wmo.int/en/media/press-release

- https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023

- https://unfccc.int/

- https://www.enecho.meti.go.jp/

- https://www.climatepolicyinitiative.org/

- https://www.oecd.org/

- https://www.unep.org/resources/

- https://greenbackercapital.com/

- https://wmo.int/

- https://www.irena.org/

(*51) Greenbacker Capital - EV 市場拡大に関する分析 https://greenbackercapital.com/ (*52) 資源エネルギー庁(日本政府) - COP28 再エネ・省エネイニシアティブ https://www.enecho.meti.go.jp/ (*53) UNFCCC - 国家適応計画(NAP)関連資料 https://unfccc.int/ (*54) IPCC - 気候変動の影響と脆弱性に関する評価報告 https://www.ipcc.ch/ (*55) UNEP - 適応ギャップレポート https://www.unep.org/ (*56) OECD - 先進国の適応資金提供データ https://www.oecd.org/ (*57) Climate Policy Initiative - 世界の適応関連資金推計 https://www.climatepolicyinitiative.org/ (*58) IPCC - 1.5℃特別報告および第 6 次評価報告(AR6) https://www.ipcc.ch/ (*59) WMO - 気候レポートおよびレッドアラート警告 https://wmo.int/ (*60) The Washington Post - 各国排出報告に関する分析 https://www.washingtonpost.com/climate-environment/interactive/2021/greenhouse-gas-emissions-pledges-data/ (*61) The Guardian - 家畜由来メタンの排出量過小評価に関する報道 https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/06/methane-emissions-fao-underestimate (*62) Inside Climate News - HFC-23 排出削減クレジットの不正問題 https://insideclimatenews.org/ (*63) Environmental Investigation Agency (EIA) - HFC-23 問題に関する報告 https://eia-international.org/ (*64) The Guardian - REDD+森林クレジットの信頼性調査 https://www.theguardian.com/environment/2023/jan/18/rainforest-carbon-offsets-verra-claims-investigation (*65) Carbon Market Watch - グリーンウォッシュに関する調査報告 https://carbonmarketwatch.org/ (*66) ESG Journal Japan - JBS による気候関連虚偽広告訴訟 https://esgjournaljapan.com/ (*67) IPCC - AR6 総合報告書 https://www.ipcc.ch/ ©anan room Tomoki Anan

- https://greenbackercapital.com/

- https://www.enecho.meti.go.jp/

- https://unfccc.int/

- https://www.ipcc.ch/

- https://www.unep.org/

- https://www.oecd.org/

- https://www.climatepolicyinitiative.org/

- https://wmo.int/

- https://www.washingtonpost.com/climate-environment/interactive/2021/greenhouse-gas-emissions-pledges-data/

- https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/06/methane-emissions-fao-underestimate

- https://insideclimatenews.org/

- https://eia-international.org/

- https://www.theguardian.com/environment/2023/jan/18/rainforest-carbon-offsets-verra-claims-investigation

- https://carbonmarketwatch.org/

- https://esgjournaljapan.com/

(*68) UNFCCC - 国際協力に関する報告 https://unfccc.int/ (*69) ファイル参照 - Trump 2.0 気候政策分析 (file-3goyrqkyi7gemd8fegxbvp) (*70) World Federalist Movement - International Global Policy (WFM-IGP) - 気候変動と国境を越える影響に関する報告 https://www.wfm-igp.org/ (*71) Climate Change News - 気候変動による越境被害に関する記事 https://www.climatechangenews.com/ (*72) UNHCR - 気候変動と難民問題に関する報告 https://www.unhcr.org/ (*73) IPCC - 気候変動によるリスクと機会喪失に関する警告 https://www.ipcc.ch/ (*74) UNEP - 地球温暖化進行に関するエミッション・ギャップ報告 https://www.unep.org/ (*75) 資源エネルギー庁(日本政府) - 米国の環境政策後退に関するレポート https://www.enecho.meti.go.jp/ (*76) WMO - 世界気象機関(WMO)報告 2024 年 https://wmo.int/ (*77) 国連広報センター - パリ協定 1.5℃目標に関する警告 https://www.unic.or.jp/ (*78) IPCC 第 6 次評価報告書 https://www.ipcc.ch/ (*79) World Economic Forum - 地政学的リスクと経済分断 https://jp.weforum.org/ (*80) 日本総合研究所(NIRA) - グローバル分断時代の分析 https://www.nira.or.jp/ (*81) 日本総合研究所 - 気候資金目標未達問題 https://www.jri.co.jp/ (*82) UNEP - Emissions Gap Report 2023 https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023 (*83) IEA - COP28 Outcomes on Energy and Climate https://www.iea.org/ (*84) UNFCCC - COP28 Global Stocktake https://unfccc.int/ ©anan room Tomoki Anan

- https://unfccc.int/

- https://www.wfm-igp.org/

- https://www.climatechangenews.com/

- https://www.unhcr.org/

- https://www.ipcc.ch/

- https://www.unep.org/

- https://www.enecho.meti.go.jp/

- https://wmo.int/

- https://www.unic.or.jp/

- https://jp.weforum.org/

- https://www.nira.or.jp/

- https://www.jri.co.jp/

- https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023

- https://www.iea.org/

(*85) IPCC - 第 6 次評価報告書 https://www.ipcc.ch/ (*86) JRI - 国際気候資金・技術支援レポート https://www.jri.co.jp/ (*87) IPCC - 第 6 次評価報告書 https://www.ipcc.ch/ (*88) IPCC - 多層的ガバナンスの重要性 https://www.ipcc.ch/ (*89) Chatham House - 国際秩序の動向 https://www.chathamhouse.org/ (*90) Stimson Center - 米国の国際気候政策影響 https://www.stimson.org/ (*91) White House - 通商緊急事態宣言 https://www.whitehouse.gov/ (*92) Reuters - ドイツ首相の発言 https://www.reuters.com/ (*93) The Guardian - 米中貿易分断影響 https://www.theguardian.com/ (*94) CEPR - EU の対米報復対応案 https://cepr.org/ (*95) Atlantic Council - 米欧分断リスク https://www.atlanticcouncil.org/ (*96) IEEJ - 米国エネルギー政策分析 https://eneken.ieej.or.jp/ (*97) Carbon Brief - 米国排出量影響分析 https://www.carbonbrief.org/ (*98) Chatham House - 米国の国際協調後退分析 https://www.chathamhouse.org/ (*99) AP News - WTO の世界貿易量予測修正 https://apnews.com/ (*100) The Guardian - IMF・世銀の警告 https://www.theguardian.com/ ©anan room Tomoki Anan

- https://www.ipcc.ch/

- https://www.jri.co.jp/

- https://www.chathamhouse.org/

- https://www.stimson.org/

- https://www.whitehouse.gov/

- https://www.reuters.com/

- https://www.theguardian.com/

- https://cepr.org/

- https://www.atlanticcouncil.org/

- https://eneken.ieej.or.jp/

- https://www.carbonbrief.org/

- https://apnews.com/